付録1 ノルの生い立ち

付録1 ノルの生い立ち 付録2 スペイン地図

付録2 スペイン地図 付録3 トラベル・レポート

付録3 トラベル・レポート 付録4 スペインの法的状況

付録4 スペインの法的状況 目次

目次 Topに戻る

Topに戻る |

|

Date 2002

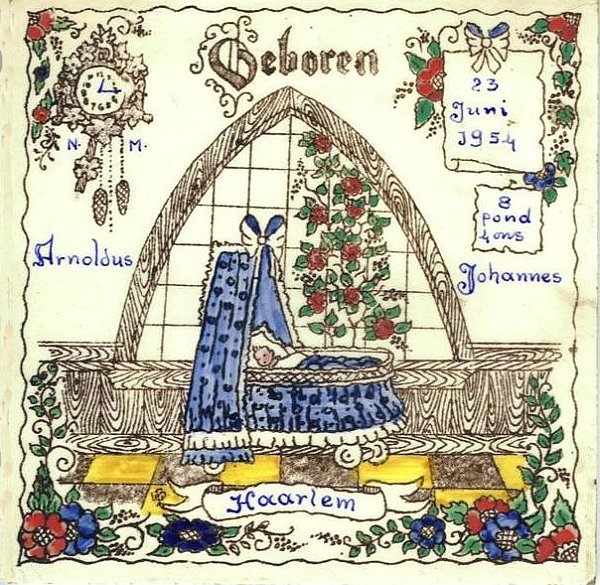

7人兄弟の長男 ノル・ファン・シャイクは、1954年6月23日のオランダのハーレムで誕生した。生まれたのは母親側の祖父母の家で、成り行きだった。 ノルは両親にとっては初めての子供だった。その後、男の子が3人と女の子2人も生まれて7人兄弟の長男となった。全員が健康に恵まれ、心も体も元気に育った。

家族は全員が一部屋に寝ていたが、オルガが生まれていっそう窮屈になり、生活状況の悪化と貧困に悩まされるようになった。周囲はどこも同じような状況の家族で、仕事もあまりなかった。お腹を空かせた子供たちばかりで、ノルの弟や妹たちも数日間日何も食べるものがないこともよくあった。隣人たちはお金を工面し合って、お礼で食事に誘ってくれたりした。 高校時代、父親のフラワー・ビジネスを手伝う 家族がハーレムの北の地域にある少し大きな家へ引っ越したあと、ノルは家の通りにある高校に通うようになった。勉強は良くできたが、音楽の授業だけは苦手だった。15才の高校最後の年に、父親が酒場で派手な喧嘩をして体が不自由になってしまった。 父親は独立して花屋を始めた。しかし怪我のために十分に働くことができずに、学校から帰ったノルが手伝うようになった。父親は、毎朝仕入れた花の値段を札にチョークで書いて、歩道に並べるように言いつけた。そして乾いた喉を癒すために好みのビールを手離さなかった。 ノルにとっては、こうした状況を苦々しく思っていた。学校にもっと残っていたかったが、家族全員がこの花屋の収入で支えられていることもわかっていた。 商才の芽生え 父親はノルの働きには何も報いず、ノルの使える小遣いは花屋を始める前と少しも変わらなかった。しかし、ノルは誤魔化さずに自分の取り分を捻出する方法を考え出した。 花屋のお客さんには、値段に敏感な父親の馴染み客と、あまり値段には頓着しない通りすがりの人がいた。ノルはすべての花束の種類と値段が分かっていたので、バスケットにはチョークで書いた値段札を付けないようにした。 馴染み客はまず最初に値段を聞いてくるので、父親に命じられたとおりの価格で売った。だが、通りすがりのお客さんは滅多に値段を聞いてくることはなかった。特にすぐに注文してくるような人に対しては1ギルダー上乗せして売った。このスマートな方法は、一種の手数料をもらうようなもので、父親を騙すことにもならずに、お客さんにも何も気づかれなかった。 しかし、ノルと父親との関係は決して良好になることはなかった。1年半もするとノルは新しい職について、あとはカーラが花屋の面倒を見るようになった。 建設業へ転身 16才になると、ノルはオランダ海軍に志願して採用された。テストは身体と精神の両面について3日間にわたって行われた。採用期間は3か月の仮契約も含めた6年間で、その後は当局側との合意が成立すればずっと勤めることのできることにもなっていた。 海軍側ではノルがずっと続けることを望んだが、しかし彼は、レーダー・ルームで航路を作図するような仕事の将来を託す気にはなれず、契約にはサインせずに普通の生活に戻った。その後、ノルはあらゆる仕事をしたが、性に合ったのは建設関係だった。数年でたくさんの手仕事のスキルを身につけた。

ウエイト・リフティングで優勝 親方になる一年ほど前からウエイト・リフティングのジムに通うようにもなっていた。初めてだったが、何年間もの肉体的なハードワークで体が鍛えられていたので進歩は早かった。一緒に始めた弟のマルコも趣味以上に熱中した。ノルはパワーリフティングの競技会にも出場するようになり、1978年にはオランダのベンチ・プレスの国内チャンピオンにもなった。

1983年には、オランダ・ボディビルダー連盟のナショナル・コーチになった。そこでは、オランダで初めて世界チャンピオンになったアッピー・ステーンビークと友だちになり、トレーニング・パートナーになった。 しかし、連盟での活動でジムを留守にすることが多くなって、仕事には悪影響が出てくるようになった。さまざまなトラブルに巻き込まれ、死亡事故まで起こしてしまった。最終的には破産して、税金の未払いと銀行の借金が残り、財政支援してくれていた友だちにも迷惑をかることになってしまった。 ノルは、お金を捻出するために再び小さなジムをオープンした。毎日顔を合わせる友だちには誰よりも先に返すからと説得した。しかし小さなジムから得られる収入では毎日食べて行くことがやっとで、利益にはならなかった。 はじめてのストーン 1986年には気分転換のためもあって、マルコと彼の最大の友だちと一緒にアメリカン・フォットボールのハーレム・ホークスに加わった。それまでマルコはカナビスを何年間も常用していた。ノルは吸ったことはなかったが、ハーレム・ホークスでの初めてのバス遠征ツアーで、回りの39人が吸っていたカナビスの煙でストーンしてしまった。

強盗で服役、ハシシ密輸でトラブル ノルが公式に破産宣告を受けると、銀行や投資会社や税務係などは徐々にあきらめて去って行ったが、友だちは毎日しつこく自分たちの権利を言い続けた。 問題解決のためにいろいろ試したが、結局は命賭けで2件の強盗を犯すまでになった。だが、1987年、2度目で逮捕されて4年の懲役を言い渡された。32か月で釈放されたが、すぐにまたトラブルに巻き込まれた。 釈放された次の日に、モロッコからのハシシ密輸に使う車の改造を頼まれた。最初は改造だけのつもりで引き受けたが、成り行きでノル自身も加わることになってしまった。だが、モロッコでのハシシ購入を何とか終えて、スペインからフランスに入るときにフランス税関に偶然ハシシを発見され、相棒が逮捕された。 ノルは、手錠をかけられる時に係員二人と争って怪我を負わせて逃れた。トラックの荷台に隠れてオランダまで乗り継いで戻った。この脱走の模様については、彼の 『スマグラー・ブルース』 に詳しく書かれている。 オランダで刑務所を出てから数週間しか経っていなかったが、今度はフランスの刑務所に入れられるところだった。オランダに戻ってからも数週間は身を隠していたが、警察から、EUのストラスブール協定で身柄の引渡しが禁止されていることを知らされて、再び建設関係の仕事を始めた。 コーヒーショップの経営に乗り出す コーヒーショップにも出入りするようになったが、いくつかの点で自分ならもっと上手にやれると気付くようになった。お金を得るにもよい商売に思えた。実際、当時のハーレムのコーヒーショップは飾り付けも素人づくりで、プロとして通用するようなスタッフもいなかった。 1991年、ノルはコーヒーショップをつくる計画とそのイメージを紙に描いて、何人かの友だちを招いて相談した。この結果がウイリー・ウォーテル・ワークショップの誕生のつながった。コーヒーショップとしてカモフラージュしたもので正式に認められてはいなかったが、ハーレムでは22番目のコーヒーショップになった。 ミーティングにはマーセル・デッカーもいた。彼はすぐにそれまでの仕事を辞めて、ワークショップのために働き始めた。それ以来、ウイリー・ウォーテルの総マネージャーとして活躍している。

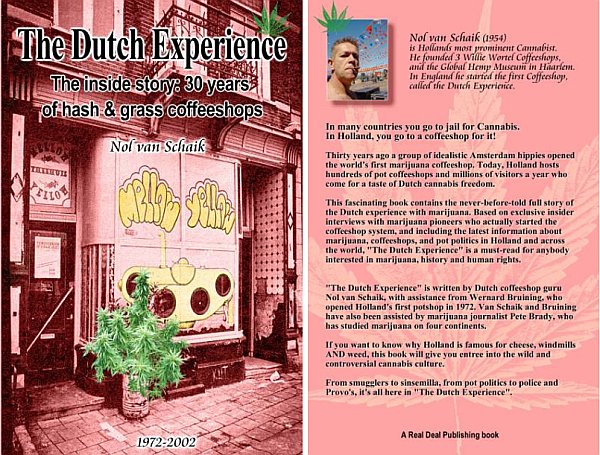

今では孫も生まれた 現在では、ノルもおじいちゃんになっている。娘のシルビアと娘婿のバージルとの間には、4才になるニーゲルと15か月のチェルシーの二人のかわいい子供が生まれている。息子のフェリーにはジョディというガールフレンドがいるが、まだ家庭を持つつもりはないらしい。 ノルの子供のシルビアとフェリーは二人ともタバコもカナビスも吸わない。バージルは以前は吸っていたが、今では新しいカナビスが入荷した時に試しに吸うだけで、それ以外は止めてしまった。 『ダッチ・エクスペリエンス』 オランダでコーヒーショップが誕生してから30周年をむかえるのあたって、ノルは、何かと問題にされるオランダのカナビス・シーンの歴史について本を書くことを決めた。

本では、カナビスのパイオニアたちがどのようにしてコーヒーショップをつくり、カナビスを栽培するようになったか書かれている。当事者たち全員が自分のことをパイオニアだと意識していたわけでもないが、彼らの活躍によってオランダ社会に受け入れられるようになっていった理由についても語られている。 この本を読めば、オランダのコーヒーショップ・システムとそれが引き起こしている問題についてのすべてを知ることができる。 日本の新聞にも登場 朝日新聞 2001年3月27日 8面 「世界発2001」 に、オランダのカナビス政策についての記事が掲載された。記事にはノルの写真が採用されている。しかし、実際にはノルの活動についてはほとんで触れられていない。また、記者は、麻薬という言葉に幻惑されて見当違いのことも多く書かいているが、全体的には偏見は少ないないほうかもしれない。日本語の読めないマルスカやマーセルは、この記事を「クール」な感じがすると言っているが…(ダウ) カナビス、欧州「容認」へ傾斜 ヘロインやコカイン、覚せい剤などに比べ、中毒性が低いとされるカナビス。個人が使う限り罰しないというオランダの先駆的な施策が有名だが、他の欧州諸国でも最近、これに追随する流れが定着してきた。取り締まりでは根絶が難しい現実を「容認」する動きだ。しかし、やみ市場や密輸といった問題もはらむ。欧州連合(EU)の中で、カナビスを含めた「麻薬ゼロ社会」を掲げる国はスウェーデンぐらいになってしまった。(ハーレム〈オランダ北部〉=山本敦子) 「少量所持、訴追免除」オランダにならえ ハーレム氏のノル・バンシャイクさん(46)は、カナビス愛好家の世界ではちょっとした有名人だ。カナビスを客に販売する「コーヒーショップ」を三店とカナビス博物館を経営する。目下、ブリュッセルにも、栽培指導や吸引コーナーがある博物館をつくる計画を進めている。ベルギーがこの一月、カナビスの少量所持や個人使用を、他者に迷惑をかけないなどの条件つきで訴追しないことを閣議で決めたからだ。 他のEU諸国も同じような動きをみせている(※表)。シラク大統領の「オランダの政策は欧州にとって害悪だ」という発言が外交問題に発展したフランスでさえ、訴追免除に転じた。ドイツは州によっては、販売を認めている。 背景には、カナビスを完全には駆逐できないというあきらめがある。ベルギーの新政策づくりにかかわったバート・レマンス氏は「1990年代の世界規模でのカナビス使用の増加は、30年以上の厳しい取り締まりが失敗だったことを物語っている」という。 「麻薬と麻薬中毒の欧州監視センター(EMCDDA)」によると、EU内で「少なくとも一度はカナビスを試した」人は約4500百万人。若年層に特に多く、18歳では4割、15〜16歳では25%に達した。 個人使用を取り締まろうにも、警察や検察の陣容が追いつかない。しかも、厳しく取り締まってきた国の経験者数が、寛容なオランダより少ないわけではない(※グラフ)。 難しい駆逐、やみ市場・密輸に問題 また、ベルギー・アントワープ市の依存症専門医、スベン・トッズ氏は「吸引使用が多いカナビスはたばこ同様、肺などに負担をかける。だが禁断症状は少なく、週に数回ぐらいなら、ヘビースモーカーよりずっとましだ」と説明する。こうしたカナビスの害の認識が容認派の根拠となっている。 カナビスを入り口に、より強い刺激を求めて他の麻薬に移行するという説も、医学的には立証されていない。オランダ保健省依存症対策課のボブ・カイザー課長は「身体的な誘惑よりは、カナビスと他の麻薬が市場で混在することによる社会的誘惑の方が危険だ」と語る。例えば、やみ市場の売人は依存者を増やすため、カナビスを求める若者に他の麻薬を無料で与えたりする。オランダがカナビス販売を認める目的の一つは、若者をやみ市場から遠ざけることだ。 だが、「容認」は「合法化」ではない。EU諸国は、カナビスを規制する国際条約を批准しているため、合法化には踏み切れない。オランダの販売も訴追されないだけのことだ。栽培も原則禁じられている。 栽培と輸入が禁止されると、コーヒーショップは仕入れをやみ市場に頼る。カナビスは依然として犯罪組織の大きな収入源だ。 一方、ベルギーは使用は認めたが、売買は禁じたままだ。代わりに少量の栽培を認めた。だが、少量の定義が明確でなく、売人が出現するのは時間の問題とみられている。「完全禁止も合法化もできない。われわれは矛盾のとりこになっている」。カイザーさんは自嘲気味に語る。 根絶めざすスウェーデン、麻薬の授業/強制収容措置も 「カナビス使用が減らないから、受け入れるというのは敗北主義です」。スウェーデンのマロウ・リンドホルムさんの口調は厳しい。麻薬問題に取り組む非政府組織「ハッセラ北欧ネットワーク」の事務次長。昨年まで欧州議会の議員でもあった。98年、欧州議会にカナビスの個人使用容認へ向けた加盟国の政策調和が提案された。反対の急先ぽうに立ち、提案を撤回させたのがリンドホルムさんだった。 60年代前半、米国の反戦運動とともにカナビスと覚せい剤が、スウェーデンに流れ込んできた。麻薬欲しさの強盗などが社会問題化した65年、政府は医療保険での麻薬処方を始めた。だが、依存者が薬をほかに回すなどして中毒がかえって激増し、70年代から厳しい対策へと再転換した。 麻薬についての授業を学校に取り入れ、友人の誘いをどう断るかなどを具体的に教えている。麻薬使用がわかった場合、裁判所の判断で自治体が使用者を強制的に更生施設に収容する措置がとられている。その結果、70年代初めに15%近かった15歳の麻薬体験率が、80年代後半には5%以下に減った。 だが、90年代に入り、再び増加に転じている。リンドホルムさんは「政府と自治体が更生施設を減らすなど手を抜いてしまったからだ。麻薬との戦いには終わりがないのに」と残念がる。「何世紀も吸われ続け、文化の一部であるたばこでさえ、禁煙が叫ばれる時代。歴史が浅く、害もあるカナビスをなぜ今、受け入れなければならないのですか」。 |

記事のグラフからも明らかなように、すべてのドラッグを非犯罪化しているポルトガルや規制の緩いギリシャの使用率も低く、スウェーデンが厳しい規制で低くなったという主張は成り立たっていないことが分かる。また、スウェーデンでは、ドラッグが関連した死亡事故が多いという問題も指摘されている。従来の見積よりはるかに多いスエーデンのカナビス消費量 (2007.6.11)

ベルギー進出の結果については、 ダッチ・エクスペリエンス 第10章 ダッチ・エクスペリエンスをベルギーへ輸出 に詳しい。