カナビスの死亡率

カナビスの死亡率 カナビス無害論の罠

カナビス無害論の罠 カナビス主要報告書一覧

カナビス主要報告書一覧 IOM報告 Q&A要約

IOM報告 Q&A要約 カナビスとアルコールとのリスク比較

カナビスとアルコールとのリスク比較 カナビスはアルコールよりも安全な選択

カナビスはアルコールよりも安全な選択 カナビスと他のドラッグとのリスク比較

カナビスと他のドラッグとのリスク比較 カナビスの煙とガン

カナビスの煙とガン カナビスの煙に発癌性はない

カナビスの煙に発癌性はない カナビスの中毒性と依存性

カナビスの中毒性と依存性 妊娠期のカナビス使用

妊娠期のカナビス使用 禁止法の緩和で使用者は増えない

禁止法の緩和で使用者は増えない Topに戻る

Topに戻る |

|

Source: The Lancet - Vol. 369, Issue 9566, Pages 1047-1053

概要 イギリスでは、ドラッグの誤用と乱用問題は公衆衛生政策上の大きな課題になっている。現在、害のあるドラッグはその害や危険性に対応した分類システムに従って規制管理されているが、その分類システムの基礎になっている方法論や手順については必ずしも明確で透明性があるとは言えず、精度においても信頼性に乏しく、公衆衛生教育でも説得力のない状態になっている。 そこで本研究では、実際的な証拠に基づいて違法ドラッグの害を多方面から評価するために、ドラッグの害に関して専門カテゴリーを9分類した評価法を開発した。この評価法については、2組の専門家グループが独立して実施した評価結果の相関関係を調べ、ほぼ同一のスコアとランク付けが行われていることを確認することでその実効性を証明することができた。 評価の対象としたドラッグとしては、違法なものばかりではなく、乱用が問題となっている5種類の合法ドラッグ、アルコール、カット葉(ソマリア移民が伝統的に使っている)、シンナーなどの溶剤、ラッシュ(亜硝酸アルキル)、タバコ、に加えて、本研究の調査当時は分類に加えられていなかったが最近規制対象になった麻酔薬ケタミンも対象とした。 今回の評価法を使って作成したドラッグの害ランク付けは、現行の規制システムによるものとは異なっているが、この手法は、国内ばかりではなく国際的取締諸機関においても、現在および将来にわたってドラッグ乱用の害を評価する際に利用可能な体系的なフレームワークと実行手順を備えている。 序 現在、ドラッグの乱用問題は世界中で、社会、法、公衆衛生にまたがる重要課題の一つになっているが、特にイギリスにおいてはドラッグ誤用に起因していると認定される医療費、社会保障費、犯罪取締費用などの全コストは年間100〜160億ポンド [01] に達すると推計されており、その比率は世界的にみても特出して大きくなっている [02-03]。 現在のドラッグ問題に対する対処法は、警察や通関による供給のコントロール、教育および治療プログラムの3本柱で構成されているが、いずれもドラッグそれぞれの危険性や害についての明確な相対的な位置付けを必要としている。 現在イギリスが採用しているドラッグの所持や供給に対する警察活動方針や罰則規定は、1971年に制定されたドラッグ乱用防止法 [04] で定められた分類に基づいている。また、教育と医療対策の指針については、特定ドラッグの既知の働きや害に焦点をあてるように規定されている。 イギリス以外の大半の国および国連やWHOなどの国際機関でも、違法ドラッグの危険性や害を相対化して構築した独自のドラッグ分類システムを持っているが、害の内容を決定するプロセスは公開されていないことも少なくなく、たとえ公開されていても、定義が不適切だったり、故意に不明瞭で恣意的に設定されたと思われる部分も散見される状態になっている。 こうした透明性の欠如は、害を見積もる際に考慮しなければならない要素が極めて広範囲に及んで複雑に絡み合っていることや、関連する分野の科学的なエビデンスが限られていること、さらに、実際には予測できないような状況変化が進行していることなどが原因となっている。 現在のイギリスのドラッグ乱用防止法では、各ドラッグの危険性の度合をエビデンス・ベースで示すことを目的に、最も危険なA分類から、中程度の危険性のB分類、危険性の低いC分類までの3段階の区分を定め、その分類に基づいて、密輸・販売・所持の法的罰則刑量を決めているほか、警察がどの程度の取締りを行うか規定しているが、やはり同じような制約があって透明性が確保されているとは言い難い。 実際、イギリスの現行システムは科学をベースにしているとはほとんど考えられず、恣意的な意図だけで体系的な観点もなく構築されたものになっている。 そうした点を踏まえて、本研究では個々のドラッグの害の程度を評価することを目的に、事実と科学的知識に基づいた新しい評価システムを提案している。このシステムは現在のドラッグの害のエビデンスに対応できるばかりではなく、将来ストリートに出てくる新ドラッグの危険性のランク付けにも適応できるものとなっている。 害のカテゴリー いかなるドラッグであっても乱用によって起こる害は、

身体的な害 ドラッグが身体の臓器やシステムに損傷を引き起こす害の度合いを評価するためには、急性毒性が出現する限界量ばかりではなく、長期使用による健康への影響などを総合的に考慮する必要がある。 身体的な害の度合いを決める際には、特に、吸器系や循環器系などの生理機能に対する影響が大きな判定材料になる。またドラッグの摂取経路も害評価では重要で、ヘロインのように静脈注射で摂取が行われる場合は呼吸器不全による急死の原因になることもあり、急性の害としてはすべての点で危険度の評価は高くなる。 ドラッグの身体的な害の全体像を把握する際には、タバコとアルコールによる害を知る必要がある。タバコとアルコールを長期に使っていると各種の病気にかかりやすくなり、死亡の原因になることもある。先頃発表された研究 [09] では、長期のタバコ使用で平均寿命が10年縮まると指摘している。イギリスでは、ドラッグ死亡原因のおよそ90%がタバコとアルコール関連によるものになっている。 医療用医薬品のについての安全性は、イギリスの医薬品医療製品規制庁(MHRA)をはじめヨーロッパやアメリカなどどこの国でも関係監査機関が広く確立した方法を使って評価しているが、この方法はドラッグの身体的な害の評価にもそのまま応用することができる。実際、近代以前から医療品として利用されてきた実績がある薬物でも乱用の可能性があれば、改めて医薬品として認可を受けるために審査を受けなければならないことになっている。 ドラッグの身体的害については、次の3つの相に分離して考えることができる。

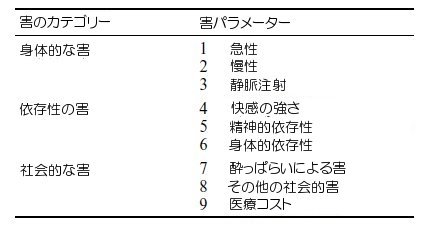

急性の毒性の度合については、通常使用量に対する致死量の倍率が危険性の指標としてよく使われている。今回評価の対象になっている多くのドラッグの急性毒性の評価データについては、いくつかの文献 [05-07] で知ることができる。 静脈注射による害は急性毒性ばかりではなく、いわゆる2次的な派生害も引き起こす。例えば、静脈注射によって肝炎やHIVのような血液幹線型のウイルスが侵入して体内に広まることなどがあり、本人だけではなく社会全体に膨大な健康懸念をもたらす。 静脈注射による害については現行のドラッグ乱用防止法の分類にも一応反映されているが、本論文では独立したパラメーターとして取り扱っている。 依存性の害 依存による害は、ドラッグの持つ快感効果とユーザー側の依存性向という2つの要素が相互的作用して出てくる。一般に、オピオイドやコカインのように快楽性の高いドラッグは乱用されやすく、ストリートでの価格もその快楽度合の度合いによって変化する。 ドラッグが引き起こす快感には、俗に「ラッシュ」と呼ばれる摂取直後の迅速な効果と、「ハイ」と呼ばれる長時間持続する陶酔効果の2つがある。ドラッグの脳への侵入が早ければ早いほどラッシュも強烈なものになるが、このことがドラッグを静脈注射したり喫煙したりする動機になっている。どちらも30秒以内で脳へ作用する。 ヘロイン、クラック・コカイン、タバコ、カナビスには、迅速効果を得ることのできる摂取法がよく知られている。また、粉状のコカインの場合は、鼻の粘膜から驚くべき早さで吸収される。同じドラッグでも、経口摂取すると体内への吸収は消化器からゆっくり行われ、一般に快感効果は低くフラットになってそのぶん長く持続する。 また乱用されるドラッグの基本的特徴とすれば、繰り返し使用したくなるという共通点がある。こうした傾向はさまざまな要因やメカニズムで促進されるが、ドラッグ体験という特別な経験自体が確実にその一因になっている。 一方、ほとんどのユーザーに強力な依存性を引き起こすクラック・コカインやタバコなどと対極にあるのがLSDやメスカリンのような幻覚剤で、たとえ好んで常用するようになっても頻繁に繰り返したくなることはあまりないという特徴が見られる。 身体的な依存性つまり中毒は、同じ効果を得るために必要な摂取量がだんだん増えていく耐性上昇、強い渇望感、使用を中断したときに起こる震え・下痢・発汗・不眠などの禁断症状を伴うという特徴がある。こうした特徴は、ドラッグの連続使用によって身体がドラッグが入っていることが普通の状態になってしまい、体が適応変化を起こすことを示している。中毒性の高いドラッグは、渇望感の強さや禁断症状を避けるために、一般に頻繁に繰り返し使用される。 依存性には精神的なものもある。精神的依存性は身体的依存性のような耐性上昇や禁断症状が伴わないが、反復使用したくなる心理的な特徴が見られ、もっぱら渇望感が原因になって常習的に使用するようになる。 例えば、カナビスの場合は、長期ユーザーが時に目立った禁断症状を起こすこともあるが、それでも数日間で禁断症状は消失してしまう。また、睡眠薬のベンゾジアゼピンのようなドラッグは、耐性上昇や禁断症状はないものの中断することの恐怖心から精神的依存性を引き起こすこともある。 精神依存性については、中毒などに比較するとまだ十分に研究されておらず理解も進んではいないが間違いなく存在する。それは、治療などで薬の投与量を順次減らしていると告げられた患者が、実際の投与量は変わらなくても禁断症状を起こす [10] ことなどからも分かる。 これに対して、依存性と禁断症状の両方を引き起こすドラッグについては、その特徴が比較的よく理解されている。一般に、身体からの排出の早いドラッグほど中断すると極端な反応を引き起こす傾向が見られ、また、それぞれのドラッグが備えている薬力学的活性度が高いドラッグほど依存性も大きくなる。さらに、繰り返しで起こる耐性上昇についても、大きいほど依存性や禁断症状も大きくなる傾向が見られる。 多くのドラッグの場合、人間に起こる現象と動物実験で観察される現象との間には強い相関関係が見られる。また分子レベルで共通性をもつドラッグでは、脳内でのレセプターなどに似た反応を引き起こすので同じような薬理効果を持つことが多い。こうしたことから、新しい化合物が作られても人間が実際に使用する前にその振舞をある程度予測することもできる。 新旧いずれのドラッグでも人間に対する実証研究は既に使っている個人を対象にせざるを得ないために、社会全体の人口ベースの中毒性の評価研究は、広く長く使われているドラッグほど多く実施されている [11] が、全体の研究結果からは、タバコの喫煙が最も中毒性が高く、ヘロインやアルコールはそれよりも若干少なく、幻覚剤の中毒性は最も低いことが示されている。 社会的な害 ドラッグは、酔っ払いによる各種の迷惑行為、家族や社会生活への悪影響、医療や社会補助によるコスト負担、警察の仕事の増加などさまざまな面を通じて社会に害を及ぼす。特に酔っ払いの度合の強いドラッグは、ユーザーや他人を事故に巻き込み、物品の損害なども含めて巨大なコストを発生させる。 例えば、アルコールの飲酒による酔っ払いは、しばしば暴力行為に発展し、自動車などによる事故の原因になることも珍しくない。また、多くのドラッグが酔っ払い行為ばかりではなく本人のやる気を失わせて、家族に深刻なダメージを与え、さらにそれが家族から疎遠となる原因になってドラッグ関連の犯罪に手を出すことにつながる。 一部のドラッグでは甚大な医療コストを発生させて社会に害を与える。例えば、タバコは病院での疾患の40%以上の原因となっており、ドラッグ関連で死亡する人の60%を占めている。また事故などで救急治療や整形治療を受ける人の半数以上がアルコールに関連している [12] 。しかし、これらのドラッグは合法で税収を生み出すのである程度は医療コストを補うことができるという側面もある。 静脈注射で摂取されるドラッグについては、HIVや肝炎などの血液感染性のウイルスを通じて、セックスのパートナーや注射針を共有した人へ感染するという、特別な問題を引き起こす。また、つい最近使われ出したエクスタシー(MDMA)などのドラッグでは、現在までのところ動物実験でしか確認されていないものの、長期的にはユーザーの健康や社会に大きな影響が出てくると予想されている。 当然のことながら、いずれのドラッグの場合も社会的な害の拡大に何らかの大きな影響をもたらしている。 害の評価 害の評価にあたっては、上で述べた主要な3カテゴリーごとに3つのサブグループを設定した。表1は、それを一覧にしたもので、全部で9個のパラメーターで害を評価するようになっている。 それぞれのドラッグの害評価では、この9個のパラメータについて、0=害なし、1=多少害あり、2=害あり、3=大きな害あり、の4ポイント・スケールで点数をつけるように参加評価者に依頼した。それを元に、各カテゴリーの3パラメターのスコアを平均して分析検討を加え、ドラッグの全体の害の検討にあたっては、9個のスコアの平均を取ることで害の度合を求めた。

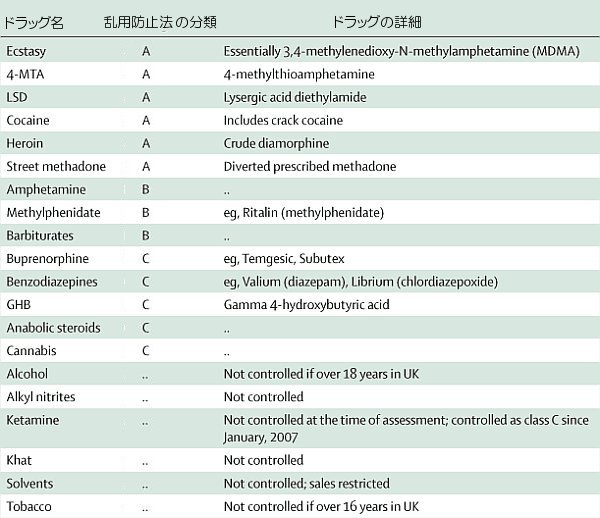

スコアを付ける手順については、1971年のドラッグ乱用防止法で独立委員会が採用した方法 [13] を基にして、表1の評価パラメーターに合うように改良し、さらに、参考のためにガイド指針を用意した。 実際の評価は、独立した2組のグループを設定して依頼した。これは、それぞれのグループから得られた評価スコアを比較することによって、評価パラメーターの設定が適切であることを確認する意味も持っている。 2組のグループに共通する評価対象のドラッグは14種で、ヘロイン、コカイン、アルコール、バルビツール酸系催眠薬、アンフェタミン、メタドン、ベンゾジアゼピン、溶剤、ブプレノルフィン、タバコ、エクスタシー、カナビス、LSD、およびアナボリック・ステロイド(筋肉増強剤)となっている。第2のグループには、これに加えて、カット葉、4-MTA(4-メチルチオアンフェタミン)、GHB(ガンマ4-ヒドロキシブチル酸)、ケタミン、メチルフェニデート(リタリン)、亜硝酸アルキル(ラッシュ)の6種の評価も依頼した。(表2) 評価対象にタバコとアルコールを加えたのは、使用が広範囲に及んでいるために危険性や害のデータに信頼性が高く、他のドラッグの害を客観的判断する際の比較基準に使えることが理由になっている。ただし、タバコとアルコールは合法で簡単に入手できるために害の様相も多様で、他のドラッグとは「直接的」にはスコアを比較できない面もあるという事情も考慮しなければならない。

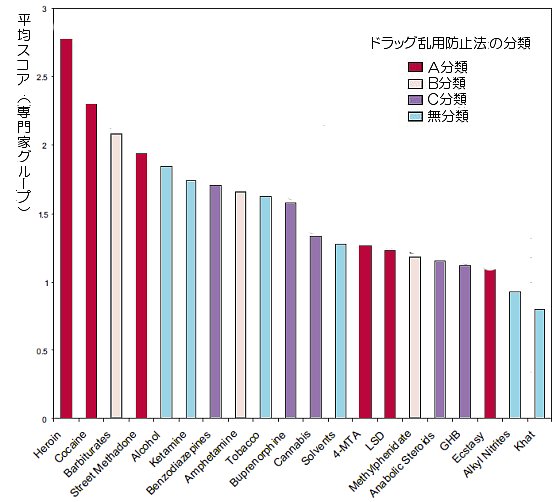

評価を依頼した第1のグループは、全国組織である王立カレッジ精神分析部門に中毒の専門家として登録されている精神分析医たちで、登録医師77名のうち29人から回答を得た。 第2のグループは、中毒分野に精通した、化学、薬理学、法医科学、精神医学などを始め、疫学、法律・警察関係など幅広い専門家たちで構成されている。 両グループのスコアを比較して、9個の評価パラメーターが適切に運用できることを確認してから、第2の専門家グループに集まってもらって評価ミィーティングを開催し、総合的な評価を行った。 採用したアプローチは、問題の影響の及ぶ範囲が非常に広い分野で知識を最適化できるように配慮されたもので、厳格な測定や実験にも耐えられるようになっている [14] 。現在では、このアプローチは医学問題においてコンセンサスを形成する際に広く使われている標準的な手法になっている。 ミーテイングは多面分析を原則として連続して行った。多面分析は、さまざまな分野の専門家の最高の知識を内包しているので、ドラッグの誤用や中毒のように複雑な要素が絡み合っている問題を扱うには理想的な手法と言える。 最初に個別の人が独立して採点したスコアは、グループ全体のミーティングで一つ一つ検証した。特に異常値が見られる場合は、背景になっている理由について明らかにするために、評価した当人を招いてスコアを確認し、希望があれば見直してもらった。すべてのスコアをこのように逐一検討して、最後に平均値を算出した。 検証プロセスは混み入っているために、1回のミーティングで2〜3種類のドラッグしか評価できないこともあって、すべて終えるには都合4回のミーティングが必要だった。参加者は固定しておらず8名から16名の間で変動したが、各回とも全分野で専門家が欠けることはなかった。 各回のミーティングでは、参加者には事前に検証予定になっている対象ドラッグが通知し、知識のアップデートを行い、意見をまとめておけるように配慮した。また、最近のレビュー [05-07] [15-18] なども参考に提供した。 時には、特定のドラッグの特定のパラメータについて専門家でも採点できないものもあったが、分析にあたっては、0点とすることも適当な補間値を与えることもせず、その項については無視することで排除した。データの解析には、マイクロソフトのエクセルと汎用データ解析システムのSプラスを利用した。 結論 今回の害評価システムについては、アンケート調査とオープンな多面的議論を通じて、直感的でわかり易く、実用的であることが実証できた。 図1は、専門家グループの各メンバーが20種類のドラッグについて採点した結果を平均し、順位を付けてグラフ化したもので、現行のドラッグ乱用防止法でのABCランクも色で示してある。害のランクが最も高いヘロインとコカインについては、現行でも最も危険なA分類に区分けされているが、それ以外のドラッグについてはドラッグ乱用防止法のランクとは驚くほどかけ離れてたものになっている。

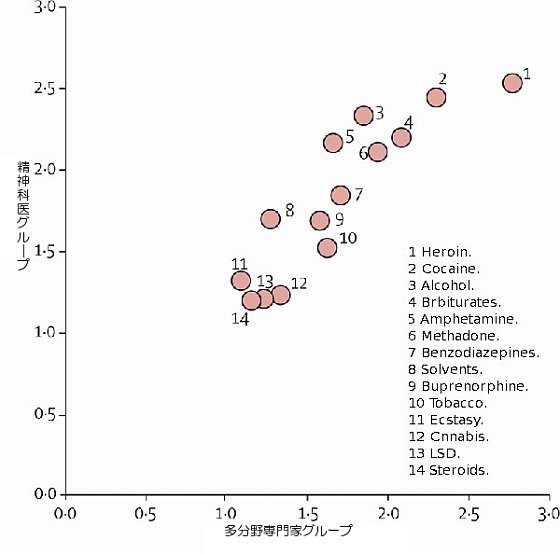

この図からも分かるように、害ランクの上位8ドラッグと下位8ドラッグには、それぞれA分類のドラッグが3種類と、無分類(合法)が2種類づつ含まれている。さらに、無分類のアルコール、ケタミン(現在はC分類)、タバコ、溶剤に関しては、A分類のLSDやエクスタシーとその派生ドラッグ4-MTAよりも害が大きくなっている。 このように、乱用防止法の分類と今回の害のランクの間には目立った相関関係があるとはとても言えない。実際に計算してみると、ケンドールのランク相関係数が0.18; p=0.25、スピアマンのランク相関係数が0.26; p=0.26にしかなっていない。 乱用防止法の分類の対象になっていない無分類ドラッグでは、特にアルコールとケタミンのランクが高くなっている。興味深いことに、この研究の調査時点では無分類だったケタミンが、ドラッグ乱用諮問委員会(ACMD)が行ったごく最近の勧告に基づいて2007年1月にC分類に編入されている [19] 。 図2は、第1調査グループの中毒専門の精神科医と第2グループの多分野専門家の間の、ドラッグ14種類9パラメータの総合平均スコア比較結果を示している。これから双方のグループのスコアに十分な類似性が認められ、今回の評価プロセスが当を得たものであることがわかる。

表3には、害の3カテゴリーの各パラメータについて、多分野専門家グループの平均スコアがリストされている。各パラメータの数値は評価者のすべてのスコアを平均したもので、ドラッグの並び順は総合平均スコアのランクが大きいものから降順に配置してある。

表を見ると、多くのドラッグで、3カテゴリーのスコアの値が一貫した大きさになっていることがわかる。上位にランクされているヘロイン、コカイン、バルビツール酸系催眠薬、およびストーリト・メタドンについては、どのカテゴリーでもスコアが上位5位以内に入っている一方で、下位にランクされているカット葉、亜硝酸アルキル、エクスタシーの場合はどのカテゴリーでもスコアが下位5位以内になっている。 これに対して、カテゴリーのスコアが偏っているドラッグもある。例えば、カナビスの場合は、身体的な害のスコアは低いのに対して、依存性の害や家族やコミュニティへの社会的害については多少高くなっている。また、アナボリック・ステロイドについては身体的な害が高いものの依存性の害は低くなっている。 タバコの場合は依存性の害は大きいが、陶酔性についてのスコアが低くなっているために社会的な害は低くなっている。身体的な害の平均スコアについてもさぼど大きくはないが、これは急性的な害や静脈注射のスコアが低いためで、当然のことながら慢性的な害については一方的に高くなっている。 一般に静脈注射で摂取可能なドラッグについては、特に第3パラメータの静脈注射の項目ばかりではなく、第9パラメーターの医療コストのスコアも高くなっている。しかしながら、たとえこの2つのパラメーターを分析から除外したとしても、依然としてランクは高く留まったままになっている。このことは、静脈注射で摂取可能なドラッグは多くの面で非常に害が大きいことを示している。 考察 この研究の結果は、現行のイギリス・ドラッグ乱用防止法のABC分類の正統性を積極的に支持する内容にはなっていない。 当然のことながら、ドラッグを何らかに分類することについては、警察活動や教育、社会支援などの優先順位を設定したり、所持や売買に対する罰則を決定する上で有用な手がかりとして役立つ。しかし、ドラッグ乱用防止法では、ドラッグのランク順位についてもグループ別けについてもここで検討したようなより完全な害の評価に裏付けられたものにはなっていない。 確かにどのようなランク・システムを採用しても、明確に分類しようとすれば、全ての面でスコアが明らかに違っていない限りはどうしても恣意的な部分が残ってしまうことを避けられない。 その点で言えば、今回の分析では、図1のランク・グラフの中間のブプレノルフィンとカナビスの間には害のスコアに非連続的な段差があり、分類を試みるに当たっては一つの分岐点になり得ることを示している。また興味深いことに、アルコールとタバコはどちらも害の高い10位以内にランクされているが、特にアルコールを境にして急激に害の値が上昇しているという特徴が見られる。 このことから、もし今後とも3分類法を維持するのであれば、害のスコアがアルコール以上をA分類、カナビス以下をC分類、その中間をB分類とすることも一案になり得る。この案では、最も広く使われているアルコールとタバコが、AとB分類それぞれの違法ドラッグの害の度合の指標になるという点でも意味を持っている。 今回の評価では、各分野の専門家にそれぞれのドラッグについて最も一般的な方法で摂取された場合を想定して害のスコアを付けるように依頼したが、特定のドラッグに関しては、通常の摂取方法自体が他の害の要因と完全に切り離せない場合もあり、それがスコアに反映しているケースもある。例えば、ヨーロッパではカナビスはタバコと混ぜて吸われるのが一般的だが、それが身体的な害と依存性の害のスコアを押し上げる原因にもなっている。 また、ドラッグの混用による害についても不確実な部分が多く残されている。特に、GHB、ケタミン、エクスタシーなどについては、他のドラッグの成分に混ぜられて使われることによって副作用を引き起こす場合もある。また、アルコールとの併用で害が相乗的に高くなるドラッグもある。 クラック・コカインについては、一般に、通常の粉末コカインよりもより危険であると考えられているが、今回の研究ではそのことは考慮に入れていない。また、ベンゾジアゼピン系ドラッグ類のスコアについては、テマゼパムのような最も中毒性の高いドラッグに引きずられて全体として高めにバイアスがかかる結果となっている。 特にベンゾジアゼピン類のように様々な形状で他のドラッグに混ぜられて使われるドラッグに関しては、今回の評価法や他の分類法を発展させて本格的にに採用するのがより適切であると思われる。 各分野の専門家から収集したスコアが十分に多いとは言えない事情もあって、9個のパラメーター関にある相関関係を調べてもあまり意味がないと考えて行わなかったが、実際にはそれぞれのパラメーターには幅があるために、9個のパラメーターがそれぞれ完全に独立しているわけではなく、相互関連している部分があることについては疑いの余地はない。 また、今回、害パラメーターの主要なものだけを取り出して検討するということも行っていないが、上の同様にデータ数が十分ではないことと、少なくともさらなる調査でシステム全体の正統性が認められるまではパラメーターをコアなものに集約してしまうことが適切とは思われないことが理由になっている。 今回の分析では、害の各パラメーターの重み付けは行わず均等に扱い、個々のスコアは単純に算術平均している。しかし、この手法は極端に急性の毒性を持つドラッグには適切な指標にはならないとも考えられる。 例えば、デザイナー・ドラッグの混入物として使われているMTPT(1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine)などは、微量であっても脳幹神経節のドーパミン神経黒質を破壊し、極端な変性のパーキンソン病を引き起こしかねない。このように一点で極めて害のあるドラッグの場合は、害パラメータのスコアを単純に合計してもその有害性の真の度合いを示すことは難しい。 またタバコの場合も、30年以上喫煙している人では平均寿命が平均10年以上短くなる [09] のに加えて、ドラッグ関連の死亡とすれば最も一般的で医療サービスの負担も甚大になっているが、タバコの短期的な害や社会への影響については他のドラッグに比較して特に大きいと言うわけでもない。 さらに、当然のことながら、害の個別のパラメーターに重み付けを行う場合は、害の一面を強調することになったり、その時々の重要度に左右されることもある。こうした点では、複数基準判定分析法(MCDA) [20] のような他の分析手法を使って、害のパラメーターを横断的に組み込んだ順位付けを行うことも有効だとも考えられる。 以上のように、害のスコアの集計や解釈、害のパラメーターの重み付けなどについてさらなる考察が必要であることは間違いないが、今回、大半のドラッグの害パラメーターについて評価者の間で評価スコアが一貫していたことは、将来の研究にとって大いに参考になるに違いない。 現行のドラッグ乱用防止法の分類が、いちおう名目的にはドラッグのリスクや社会への影響を考慮して定められたことにはなっているものの、今回の分析ではその正統性に疑問があることが浮き彫りになった。とりわけ、幻覚剤タイプのドラッグの位置付けについては、両者の違いは際立っている。 今回得られた結果からも明らかなように、現行のドラッグ乱用防止法の分類からアルコールとタバコが除外されていることは、科学的ではなく、極めて恣意的に意思決定によるものであることは疑いようがない。実際、社会に合法的に受け入れられているドラッグと違法のドラッグを明確な線引きできる要素は何も見出すことはできなかった。 現在、社会で最も広く使われている合法のアルコールとタバコが害ランキンングの上位に位置しているという事実は、違法ドラッグの議論の場においては極めて重要な要件で十分に考慮に入れておかなければならない。偏見や仮定ではなく、正しい害の評価をベースに議論が行なわれることによってはじめてドラッグの相対的な危険性や害について理性的な話合いが約束される。 その点で、科学的エビデンスをベースに多分野の専門家の行った今回の害評価分析システムは、大いに注目されるべきであると言える。 今回採用したアプローチは、ドラッグの危険性の評価にあたって包括的で透明性を確保したプロセスを備えており、この問題について過去に試みられたアプローチ [05-08]、[11-12]、[21-22] を踏襲発展させながらも、幅広い分野の専門家による多面分析を行うことによってより多くのドラッグをより多くの害パラメーターで評価している。 このシステムは厳格性と透明性を備えている上に、ドラッグの害を多面的かつ量的に評価しているので、情報が増えても簡単に再応用することができる。また、レスター大学のマクドナルド博士のチーム [23] も、ドラッグ使用に伴う人口ベースの数値システムに言及しているが、本研究の体系を補完するアプローチになっている。しかし、特定のドラッグに適用できるまでには至っていない。 現在、ヨーロッパ・ドラッグ監視センター(EMCDDA) [24] やオランダ政府のCAM委員会 [25] などの機関でもドラッグの害評価システムの構築に取り組んでいるが、その中には数値解析をベースにしたものや、多分野多面的な手法を採り入れたものもある。しかし、本論文の方法は、包括的な害パラメーターを採用している点と幅広い範囲のドラッグを対象にしているという点で他に類例のないものになっている。 本論文のシステムが、イギリス政府のドラッグ乱用問題諮問委員会(ACMD)やヨーロッパ医薬品審査庁などの認定機関が、エビデンスに基づいたドラッグ分類をベースに意思決定を行う上で有用な役割を果たす日が必ずやってくると確信している。 寄稿者 本論文の著者は、全員が、研究企画から分析、原稿の執筆まで参加した。論文の最終稿については、全員が目を通して承認している。 利害関係について 本研究にあたって、利害関係にある人間はいない。 謝辞 本研究におけるアイデイアの一部については、ベックレー・ファウンデーションが主催した研究会の討論の中から出てきた。ここに、ベックレー・ファウンデーションに感謝を捧げる。また、MRC生物統計部のデビッド・スピーゲルハルター氏には統計処理についてアドバイスをいただいた。 本論文の初期バージョンは、イギリス下院科学技術委員会がドラッグ関連法をエビデンス・ベースで見直すためにの要請されて用意したもので、委員会レポート [26] の付録14に無審査無修正ままで掲載されている。 参考文献 著者の所属 デビッド・ナット David Nutt、 イギリス・ブリストル大学精神薬理学部 レスリー・キング Leslie A King、 イギリス・ロンドン法医学局 ウイリアム・ソールズベリー William Saulsbury、 イギリス・ロンドン警察ファウンデーション コリン・ブレイクモア Colin Blakemore、 イギリス・ロンドン医学研究審議会、イギリス・オックスフォード大学生理・解剖・遺伝学部 連絡先: Prof David Nutt, Psychopharmacology Unit, University of Bristol, Bristol BS1 3NY, UK david.j.nutt@bristol.ac.uk |

http://www.foresight.gov.uk/Previous_Projects/Brain_Science_Addiction_and_Drugs/index.html

( accessed March 11, 2007 )

[02] Lopez AD, Murray CJL. The global burden of disease. Nat Med 1998; 6: 1241-1243.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/medline/record/MDLN.11062535

[03] Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, Vander Hoorn S, Murray CJ. The Comparative Risk Assessment Collaborating Group. Selected major risk factors and global and regional burden of disease. Lancet 2002; 360: 1347-1360.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673602114036/abstract Abstract

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140673602114036/fulltext Full Text

http://download.thelancet.com/pdfs/journals/0140-6736/PIIS0140673602114036.pdf?

clusterid=thelancet&mis=.pdf Full-Text PDF ( 199 KB )

[04] UK Home Office. Misuse of Drugs Act

http://www.drugs.gov.uk/drugs-laws/misuse-of-drugs-act/ ( accessed March 11, 2007 )

[05] King LA, Moffat AC. A possible index of fatal drug toxicity in humans. Med Sci Law 1983; 23: 193-197.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/medline/record/MDLN.6633207

[06] Gable RS. Toward a comparative overview of dependence potential and acute toxicity of psychoactive substances used nonmedically. Am J Drug Alcohol Abuse 1993; 19: 263-281.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/medline/record/MDLN.8213692

[07] Gable RS. Comparison of acute lethal toxicity of commonly abused psychoactive substances. Addiction 2004; 99: 686-696.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/medline/record/MDLN.15139867

[08] Goldstein A, Kalant H. Drug policy: striking the right balance. Science 1990; 249: 1513-1521.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/medline/record/MDLN.2218493

[09] Doll R, Peto R, Boreham J, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 50 years' observations on male British doctors. BMJ 2004; 328: 1519-1528.

[10] Tyrer P, Owen R, Dawling S. Gradual withdrawal of diazepam after long-term therapy. Lancet 1983; 1: 1402-1406.

http://www.thelancet.com/journals/lancet/medline/record/MDLN.14031860

[11] Anthony JC, Warner L, Kessler R. Comparative epidemiology of dependence on tobacco, alcohol, controlled substances and inhalants: basic findings from the National Comorbidity Survey. Exp Clin Psychopharmacol 1994; 2: 244-268.

[12] Academy of Medical Sciences. Calling time: the nation's drinking as a major health issue. London: Academy of Medical Sciences, 2004

[13] Drugs and the Law. Report of the Independent Inquiry into the Misuse of Drugs Act 1971. London: The Police Foundation, 2000

[14] Turoff M. The design of a policy delphi. Technological Forecasting and Social Change 1970; 2: 149-171.

[15] Corkery JM. Drug seizures and offender statistics. UK 2000. London: Home Office Statistical Bulletin, 2002:.

[16] Griffiths C, Brock A, Mickleburgh M. Deaths relating to drug poisoning: results for England and Wales 1993-2000. Health Statistics Quarterly 2002; 13: 76-82.

[17] Nutt DJ, Nash J. Cannabis-an update. London: Home Office, 2002

[18] Gonzalez A, Nutt DJ. Gammahydoxybutyrate abuse and dependency. J Psychopharm 2005; 19: 195-204.

[19] UK Home Office. Proposed changes to Misuse of Drugs legislation

http://www.homeoffice.gov.uk/documents/2005-cons-ketamine/?version=1 ( accessed Feb 28, 2007 )

[20] Figuera J, Greco S, Ehrgott M. Multiple criteria decision analysis: state of the art. Boston, Dordrecht, London: Springer Verlag, 2005

[21] Hall W, Room R, Bondy S. Comparing the health and psychological risks of alcohol, cannabis, nicotine and opiate use In: Kalant H, Corrigal W, Hall W, Smart R, eds. The health effects of cannabis. Toronto: Addiction Research Foundation, 1999

[22] MacCoun R, Reuter P. Drug war heresies: learning from other vices, times and places. Cambridge: Cambridge University Press, 2001

[23] MacDonald Z, Tinsley L, Collingwood J, Jamieson P, Pudney S. Measuring the harm from illegal drugs using the Drug Harm Index

http://www.homeoffice.gov.uk/rds/notes/rdsolr2405.html ( accessed Feb 28, 2007 ).

[24] EMCDDA. Guidelines for the risk assessment of new synthetic drugs. Luxembourg: EMCDDA, Office for Official Publications of the European Communities, 1999

[25] van Amsterdam JDC, Best W, Opperhuizen A, de Wolff FA. Evaluation of a procedure to assess the adverse effects of illicit drugs. Regul Pharmacol Toxicol 2004; 39: 1-4.

[26] House of Commons Science and Technology Committee. Drug classification: making a hash of it? Fifth Report of Session 2005-06, 2006

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200506/cmselect/cmsctech/1031/103102.htm ( accessed Feb 28, 2007 )