ファンシーズ・リーフ  表紙

表紙 ファンシーズ・リーフ復刻によせて

ファンシーズ・リーフ復刻によせて はじめに

はじめに 第1章 カナビスの植物学

第1章 カナビスの植物学 第2章 カナビスの製法と摂取法

第2章 カナビスの製法と摂取法 第3章 カナビスの効果と薬理学

第3章 カナビスの効果と薬理学 第4章 カナビスに関する論争点

第4章 カナビスに関する論争点 第5章 アメリカの状況

第5章 アメリカの状況 第6章 日本の状況

第6章 日本の状況 第7章 カナビスと平和人間

第7章 カナビスと平和人間 付録 1 カナビス語集

付録 1 カナビス語集 付録 2 ドラッグの分類と薬理

付録 2 ドラッグの分類と薬理 引用・参考文献

引用・参考文献 本の総合目次に戻る

本の総合目次に戻る |

|

日本でのカナビスの歴史は最近始まったばかりであるが、そのためか、まだカナビスに対する正しい知識が十分に 広まっていない。実際、現在の日本人のカナビス観は“麻薬”という観念と密接に結びつき、カナビスとヘロインが混同視されて いるため、誤解と偏見に満ち満ちている。この章ではまず、カナビスがどうして“麻薬”になったのか、その歴史的な事情を 明らかにして、その誤解の源を探ってみよう。 また、日本のマスコミあたりではカナビス攻撃の材料としてシャロン・テート事件と九州大学の植木実験が たびたび出てくるが、これらにはあまりに不合理なところが多い。ここではそれを分析し、陥りやすい誤解の構造を明らかにしよう。 1 日本におけるカナビスの歴史 カナビス・サティバが日本に輸入されたのは非常に古く、徳島県の麻植郡(おえぐん)では、繊維を採取するために 神武天皇の命によって栽培を始めたと伝えられている。また、栃木県の鹿沼にも同じような起源が伝えられている。 木綿が輸入される以前は、常民の主要な衣服原料に使われ、そのために衣草(きぬぐさ)と呼ばれていた。 上代の日本紙は、カナビス・サティバを主原料としていた。このように、カナビス・サティバ自体は非常に古くから日本に生育 していたのである。しかし、それが喫煙されたり、薬用に使われたことはなかったといわれている。 明治時代に入り、1886年(明治19年)に、最初の日本薬局方が出版されたが、その後には「印度カナビス草」と 「印度カナビスエキス」が載っている。また、1906年(明治39年)の第三改正薬局方には、さらに「印度カナビスチンキ」が加えられ、 これらの薬品は1951年(昭和26年)の第六版改正日本薬局方で削除されるまでずっと薬局方品として認められていた。 従って、少なくとも明治時代からカナビスが薬品として使われていたのは確かである。 しかし、このカナビスはインド産のもので、国産のものは含まれていなかったようである。 何故なら、1930年(昭和5年)に初めてカナビスは「麻薬取締り規制」によって規制されたが、その時の規制対象は、 印度カナビス樹脂とその含有物で、国産のカナビスは含まれていなかったからである。 当時は、国産のカナビスがドラッグとしての効力を持っているとは考えられていなかったらしい。 国産のカナビスが初めて法的規制されるようになったのは、第二次大戦後のことである。 1946年(昭和21年)総司令部GHQより、カナビス・サティバの栽培の全面禁止を命ぜられたのがその発端である。 当時、アメリカではマリファナ税法が制定されていたので、アメリカ政府が日本に、その日本版を押しつけてきたのである。 当初は全面禁止を命令されたが、日本では繊維用の麻が不可欠であったので、再三交渉して、全面禁止はどうやら免れ、 繊維や種子などの採取用カナビスを許可制にした現行のような「カナビス取締法」が1948年(昭和23年)に初めて制定されたのである。 国産のカナビスの中に活性成分が含まれていることが確認されたはその後のことであった。 一方、日本に初めてアヘンが輸入されたのは室町時代、1400年頃だったらしい。 最初は、青森県あたりでケシが栽培されていたが、その後、大阪方面へ移っていって、大阪では1837年(天保8年)初めてアヘンが 製造された。幕末の頃にはアヘンが乱用され、そのために1871年(明治3年)「生アヘン取締り規則」が設けられ、 アヘンの売買が規制された。このように、日本でもアヘンの乱用についてはその歴史も古く、いろいろな対策が講じられていたのである。 さらにまた、覚醒剤については、その前身となるベンゼドリンは1887年に合成されていたが、結晶化したクリスタル・アンフェタミンは日本人、長井長義博士が1888年(明治21年)発見したこともあって、日本では独特の歴史を持っている。いわゆるヒロポン(メソアンフェタミン、別名スピード、メセドリン等)は、第二次大戦中、疲労とったり士気を高めるために兵隊の間で広く使われた。時にはその興奮効果のために、突撃するときに使ったらしい。 戦後、兵隊たちが戦時中にストックしてあったヒロポンを持ち帰り、混乱期に流行したのである。これに対処するために、日本では1951年(昭和26年)世界に先駆けて「覚せい剤取締り法」」が制定された。伝統のせいか、現在でも、違反者が最も多いドラッグ関係の法律はこの法律である。1954年(昭和29年)の最盛期には55,000人以上が検挙されている。

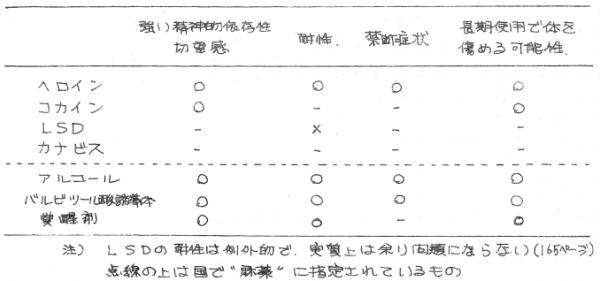

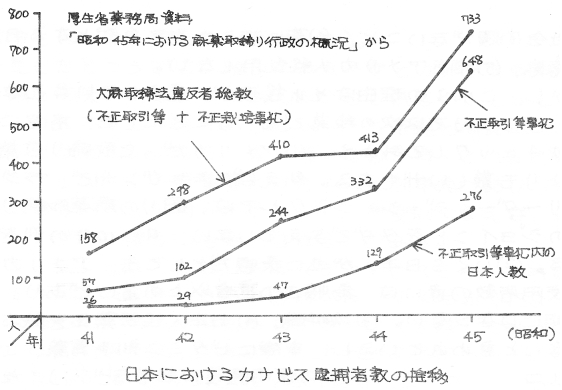

このように、日本で本当に問題になったドラッグはアヘン(及びヘロイン)と覚醒剤であり、 カナビスなどは一度も大きな問題になったことがないのである。1930年にインド産のカナビスが規制されたのは、 次の節で述べるように、乱用が問題になってきたからではなく、単に事務的なものであった。 従って「カナビス取締法」は、マッカーサーの命令で、単なる事務的な処理によってつくられた、ということができる。 実は、日本のカナビスを禁止したのは、アメリカの「麻薬局」であったことになる。 「カナビス取締法」がつくられた当時は、捕まるのはほとんどが無許可の繊維用カナビス栽培者で、本来のカナビス事犯はごくわずかだった。その後のカナビス事犯は主にアメリカ兵で、日本人はそのとりまきにすぎなかった。 1970年(昭和45年)でさえ、全逮捕者の半数が外国人である。国産のカナビスが喫煙されるようになったのは、ここ数年前からであり、以前はほとんどが密輸されたものであった。従って、本当の意味での日本のカナビスの歴史はまだ始まったばかりなのである。 2 カナビスは“麻薬”か? カナビスが“麻薬”と呼ばれるようになったのは、1930年(昭和5年)に“麻薬”という言葉がつくられたとき 以来である。では“麻薬”という言葉は一体どのようにしてつくられたのであろうか? その当時の経過について、 厚生省の保見吉亮という人は次のように書いている。 ……こんなぐあいで、数年を経るうち、ジュネーブの第二アヘン会議条件の批准実施となり、対連盟の報告事項も増えてきて、 単なる輸移出入を主体とする省令だけでは不完全となったので、根本的に取締るべき新しい規則を初めてつくることになった。 ……元厚生次官の亀井孝一氏(後の衆院議員)、松尾、安香両技師、諸富技手、それに課の主任岡本と私が集まった。 ……そもそも第一にこれらの薬品の総称から議題とし、当時外務省公文で唱われていた「危険薬品」「麻酔薬」「アヘン類似薬品」 等といろいろな名称が出た末、亀山氏の意見として、新しい文句で「麻薬」ということに落着いた次第だったが、 公布されてからも「麻薬」とは何だ、「アサグスリ」とは奇々怪々だなどと業界紙に大いに取り上げられ、さわがれたものである。…… この文からもわかるが、1930年という年は、日本のドラッグ史の大きな転換期であった。 日本では、はじめて系統だった麻薬取締りの法律「麻薬取締り規則」がつくられ、それに伴い、カナビス(インド産の樹脂)が “麻薬”として、はじめて規制されたのである。“麻薬”という言葉がつくられる際、別に“麻酔薬”とか“アヘン類似薬品” という名称も候補にのぼっていたのを見てもわかるように、当時、真に“麻薬”の対象となっていたのはアヘン系ドラッグ、 すなわち narcotics であった。 おそらく“麻薬”という言葉は“麻酔薬”から思いついたのであろう。少なくとも、カナビスがアヘンと類似のドラッグであるという認識があったのは確かである。日本で当時までに問題になったことのあるドラッグはアヘンであり、日本のカナビスとカナビスは異なると考えられていたことをみても、カナビスの本当の姿など誰も知らなかったのだからこれも無理ないことだったかもしれない。 カナビスが“麻薬”に組み入れられた発端は、ジュネーブの「第二アヘン会議」の論題の中にカナビスが副題的に 取り上げられていたからである。日本はそれに合わせるために“麻薬”という言葉をつくり、その中に、科学的にではなく、 単に“事務的に”カナビスも含めてしまったのである。この時の会議にカナビスが論題にのぼっていなければ、おそらく、 日本ではカナビスは“麻薬”の中に含まれず、また当時規制を受けることもなかったであろう。 このことは覚醒剤の場合と比べてみるとよくわかる。当時、覚醒剤は論題にのぼらなかったが、これは、 まだどこの国でも覚醒剤が問題になったことがなかったからである。もし、当時、どこかの国で覚醒剤が大きな問題になっていたら、やはり、この会議にとり上げられ、日本でも事務的に“麻薬”として規制の対象になっていたかもしれない。また、逆に、もしカナビスが当時論題にのぼっていなければ、戦後規制されるときには、覚醒剤の場合と同様に“麻薬”としては扱われず、独自の取扱い・分類をうけていたであろう。要するに、カナビスが“麻薬”であって、覚醒剤が“麻薬”でないという差異は、科学的な差ではなく、むしろ会議の論題になったかならなかったの差なのである。 さらに、このことは、実質上は覚醒剤に近いコカインが“麻薬”に分類されている事実をみれば、 なお一層はっきりするだろう。コカインは局所麻酔に使われることがあるので、“麻薬”に入れられたのかもしれないが、その基本的な効果は覚醒剤と同じく興奮作用である。日本では、コカ樹の栽培は1914年(大正3年)より始まり、 1929年(昭和4年)の末には、栽培を行うものが続出するようになった。 この取締りには、当時審議中だった例の「麻薬取締り規則」の実施まで待っていられぬ程緊急を要したので、とりあえず、 1930年2月にコカの栽培を禁ずる内務省令が出された。その後、「麻薬取締り規則」の実施に伴い、 コカも“麻薬”として扱われることになったのである。 カナビスが本当に“麻薬”であるかどうかを見るために、ここで“麻薬”の意味について、 種々のドラッグを比較しながらさらに突っ込んで考えてみよう。現在、国(厚生省)が指定している“麻薬”には大別して4系統、 全部で100余種のドラッグが含まれている。主なものをあげると次のようになる。 (1)アヘン系ドラッグ アヘン、モルヒネ、ヘロイン、コデインなど これからもわかるように、覚醒剤や睡眠薬としてひろく使われているバルビツール酸誘導体は“麻薬”には含まれていない。 このような分類に対して“麻薬”はふつう次のように定義されている。(朝比奈晴世著『麻薬』) 『麻薬とは、耽溺性のために連続使用が必要となり、中毒性のために使用を中断すると精神にも肉体にも禁断減少による障害を与えるような薬物』そして、耽溺性とは次のことを意味する。 (1)薬物の使用を続け、その薬物を手に入れようとする欲望が非常に強く、やむにやまれないほどに強制的なものを感ずる (強い精神的依存性) どうもややっこしい定義で少々わかりにくいが、要するに、耽溺性(中毒性)や禁断症状の有無、 並びに社会への影響といったことが大きなポイントになるといってよいだろう。後者はやや抽象的な感じが強く、 具体的にはどのようなことを指すのかわかりにくいが、結局は犯罪や精神病などの誘因になることがあるかということであろう。まず、前者の薬理的な側面から、どのようなドラッグがこの定義に符合するか見てみよう。

表からも分かるように、薬理学的に“麻薬”と呼べるのは、ヘロイン(アヘン系ドラッグ)、アルコール、 バルビツール酸誘導体である。これに対し、カナビスやLSDなどは、上の定義を十分に満たしていない。つまり、切望感もなく、身体的依存性・禁断症状はない。むしろ、カナビスに比べれば、アルコールやバルビツール酸誘導体のほうが薬理的に“麻薬”に近いのである。 もっとも、薬理的側面だけがすべてではないから、社会に脅威(害)になるドラッグはやはり“麻薬”と呼ぶことが できるかもしれない。その最もよい例がコカインの場合であろう。コカインには身体的依存性・禁断症状はないが、 強いパラノイア的な錯乱を生じ、暴力的・反社会的な行為の引き金になることがある。この点では、コカインの大量使用者は、他のドラッグの使用者よりも危険である。従って“麻薬”と呼んでも適切かもしれない。しかしながら、カナビスの場合、この側面についてもあてはまらない。 このように、カナビスは、薬理的側面からしても、社会的側面からしても、“麻薬”というカテゴリーには当てはまらない。従って、もしカナビスが“麻薬”であれば、当然アルコールも“麻薬”と考えるべきであろうし、また同様に、 バルビツール酸誘導体も覚醒剤も、あるいはタバコさえも“麻薬”と考えるべきであろう。少なくとも、アルコールとバルビツール酸誘導体は“麻薬”のすべての条件(社会的側面も)を満たしており“麻薬”から除外する理由は何もない。こうしてみると、厚生省の“麻薬”の定義の分類が非常に不合理・不釣合いであることは明らかである。 こうした不合理・不釣合いは一体どこからでてきたのであろうか? これは“麻薬”という言葉が余りにも無批判に便宜的・事務的につくられたためであろう。このことは、この節の最初にあげた保見の文の引用からもわかるが、その続きで、彼はさらに次のように述べているのでなお一層はっきりする。 私は、1930年に麻薬という文字を定めたときに、麻薬ではなくて、魔薬とすればよかったのではないかと考えている。 要するに、ドラッグを科学的に分類・類別しようとする意図など、はじめっからなく、実際はただ取締り目的としての ドラッグの“魔性”を強調しただけなのである。こうしてできた、魔女狩り的な志向をもつ“麻薬”という言葉に、 今度は“科学的”な定義をつけようとしたから、当然、事がややこしくなった。 先にあげた定義は、要するにヘロインやモルヒネの説明をしているだけのことである。つまり「アヘン類似薬品」の定義である。 そこにむりやりカナビスを押し込もうとすれば、当然非科学的になる。このことは、ヘロインとカナビスを同類扱いにして、 しかもその上、アルコールを含まないですませられるような定義などは、実質的にはできないことを考えてみれば明らかである。 “麻薬”は用語上の魔術(トリック)である。言葉の操作によって物事のイメージを固定化してしまえば、 物事の本質をみる上で誤りを導く。例えば、ある人がいかに無実の罪であったとしても、ひとたび犯罪人というレッテルをはられると、 それに応じた扱いしか受けられないようになってしまうものである。カナビスに“麻薬”というレッテルをはりつけ、 ヘロインの兄弟のようなイメージをつくり上げ、カナビス=悪といった固定観念を言葉の上からつくり上げようとするのなら、 確かに“魔薬”という言葉のほうが一層都合のよい言葉になっていただろう。 だが、ドラッグをもっと科学的に偏見のない純粋な目でみようとするのならば“麻薬”というような安易な 言葉は捨て去るべきである。“麻薬”という言葉は科学的な思考を停止させる。取り締まり目的には都合はよいかもしれないが、 不合理な理由で法的制裁を受ける人がいることを考えればやはりおかしい。ドラッグを正確にとらえないかぎりこうした不幸は なくならない。 WHOでも、これと同じような主張をしている。WHOは、1964年の報告で、薬の耽溺性(drug addiction)とか 薬の習慣性(drug habituation)という用語が余りに一般化されすぎて不正確であるので、使わないようにし、 その代わりに、薬物依存性(drug dependance)という用語を使うことにして、薬物のタイプ別に分類するように勧告している。 つまり、ドラッグの種類によって、依存性の型が変わるので、モルヒネタイプの依存性とか、カナビスタイプの依存性とか、 アルコールタイプの依存性という具合に類別するのである。確かに、こうすれば、分類も科学的になるし、 各々のドラッグの比較も抽象的にならずに、具体的にできるようになる。 3 日本人のカナビス観 日本人のカナビス観は“麻薬”という観念と密接に結びついている。そのためか、大半の話は、 言葉の上の魔術(トリック)に引っかかっていて、カナビスとヘロインの区別もついていないようなものばかりである。 例えば、「朝日新聞」の社説(1971.5.13)は次のように書いている。 最近、アメリカで流行しているのはマリファナ、LSD、ヘロインの順である。マリファナがもっとも広く用いられているが、 麻薬としての効果は弱い。LSD、ヘロインと進むにつれて効果が強くなり致命的になる。 マリファナの原料は、麻薬という言葉が示すとおりカナビスである。…… この文はいかにももっともらしく書かれているが、実は、はなはだ誤解だらけである。 この誤解の最大の原因は“麻薬”という観念を中心に置いて、ドラッグをとらえているところにある。 ここでは、この文を一つの例として、まず内容のおかしなところを指摘し、次に“麻薬という魔術的な観念を用いると、 いかにいいかげんな主張でも、もっともらしく見えるようになるかを指摘しよう。 “マリファナの原料は麻薬という言葉が示すとおりカナビスである” というのは誰でも思いつくゴロ合わせだが、 もっと重大なトリックは“麻薬”という言葉を煙幕に、いかにもカナビスがヘロインの兄弟であるかのごときニュアンスを におわせている点である。麻薬としての効果はカナビス、LSD、ヘロインの順で強くなると述べているが、 各々の効果は異質なもので本来比べることはできないものである。カナビスの効果はカナビスによってしか得られない。 実際に、カナビスとヘロインの効果は対極をなすものであり、前者は意識を高め、精神効果を引き起こすが、後者は意識を下げ、 余り目立った精神効果はもっていない。また、カナビスとLSDとでは、似ているところが多いといっても、 実質的にはビールと純粋のアルコールくらいの差がある。 こうしたことに呼応して、普通、各々のドラッグを好む人間は一つ一つ異なったグループに分けることができる。 例えば、カナビスを好きな人で、LSDやヘロインを嫌う人はいくらでもいるし、またヘロインを好む人は、 普通、効果の不安定なLSDを嫌っている。一方、LSDを好む人は、普通、効果の違うヘロインは使わないし、 カナビスを吸うといっても、たいていはやはり低い評価しか与えない。このように、それぞれのドラッグ使用者は、 自分の好むドラッグが最高だと思っているものなのである。実際、カナビス愛好者にとっては、カナビスが最高のドラッグであって、 LSDやヘロインで代用することなどできないのである。 また、最後の部分で“麻薬”はカネがかかると述べているが、これはヘロインの場合には正しくとも、 カナビスやLSDの場合には当てはまらない。カナビスには切望感が起こらないばかりでなく、第一に一握りの種子があれば、 一年分くらいのカナビスはいくらでも手に入れることができるのである。一本1000円もするマリファナ・シガレットを買うような人は、 ほとんどが初心者であって、ベテランにはまずそのような人はいない。LSDの場合でも、一人で一年間に最高に使っても50錠ぐらいが せいぜいであり、金額にすれば、200〜300ドル(6〜9万円)ぐらいのものである。 また、このほかにも実際にはあてはまらないような記述もたくさんある。例えば、ここに書いてあるような カナビスの精神効果はよほどオーバードーズした場合にしかあてはまらない。もし、平均的な効果がこのようなものであったら、 逮捕者は今の何倍にもなっているだろう。踏み石論にしても余り根拠がないし、また、LSDが中毒しやすいというのに至っては、 認識不足もはなはだしい。もしかすると、この筆者は、耐性と中毒性(耽溺性)の区別もわかっていないのかもしれない。 前にも触れたように、LSDには急速な耐性は生じるが、ヘロインのような中毒性は生じないのである。 これらのことを総合して考えると、この筆者は、カナビスやLSDに関する知識がはなはだ不足しているにもかかわらず、 ヘロインとカナビス、LSDを同一観念の“麻薬”という言葉でお互いを結び付け、ヘロインに関する知識をもとにして カナビスやLSDを分析していることがわかる。例えば、各々のドラッグの間に順位をつけたりするのは“麻薬”という観念があって 初めて出てくることであるし、また、ヘロインの金銭論理がカナビスやLSDの場合にもあてはまるような錯覚をおこすのは、 ヘロインとカナビス、LSDが似たようなドラッグであるとはじめから決めてかかっている証拠でもある。 このように、“麻薬”という言葉を使うと、現実には符合しないようなことがもっともらしく書けてしまうから “麻薬”の魔力は恐ろしい。実際“麻薬”という言葉を使えば、カナビスのことをほとんど知らなくても、カナビスの悪口は いくらでも言うことができるのである。こんな芸当は“麻薬”という言葉の魔術(トリック)がなければできない。 本来“麻薬”という本名をもったドラッグはないのだから、説明は“麻薬”という言葉を使わずに“カナビス”とか“ヘロイン” とかいう実際名を使わなければおかしい。 ところが、上の例にも見られるように“麻薬”が主題になっている説明には、これができない場合が大半なのである。 この原因は、ヘロインとカナビスの相違が実際にはあまりにも大きすぎて“麻薬”に関して一般論を述べることは、実質上、ほとんどできないという点にある。そもそも、最もプリミティブな一般論である定義すらできないような曖昧な言葉で一般論を述べれば、曖昧さがさらに拡大されて、真実とは大きなずれが生じても、それは当然の帰結なのである。 また、カナビス議論の際にでてくるもう一つの一般的な特徴は、カナビスを“麻薬”として弾劾する人でも、 同様の見地からアルコールを同時に弾劾する人はいないという事実である。これは、アルコールが national drug であり、 本人もアルコールを飲んでいるために、改めてドラッグだとは意識していないせいかもしれない。 しかし、酔っ払いには、素面であれば犯さなかったはずの罪を毎日犯しているばかりか、精神病院もアル中でいっぱいなのである。 こうしたことを不問にしてカナビスを攻撃するのは、まことに身勝手すぎると言わなければならない。 カナビスを弾劾する人のほとんどは、カナビスを吸ったことも、吸っている人を見たこともない人達であり、 “実際の”カナビスの姿を知らない、といっても過言ではない。こういう人達がカナビスを弾劾するのだから、 勢い言葉の上だけで悪さを強調することになる。だが、ジェリー・ルービンも言っているように、カナビスを吸ったことのない人が カナビスについて喋っているのは、尼さんがセックスについて喋っているようなものなのである。 ところが多くの新聞や雑誌は、最初の引用例のように、カナビスを“麻薬”という陰湿なイメージの中に押し込み、 議論の余地などない程悪いものだとはじめから決めてかかっているのである。“不法”だという理由とアメリカの麻薬局みたいな所が 流したデマをまともに受けて、職業的正義感から、カナビスを弾劾するものだから、“真実”とはおよそかけ離れた報道になってしまう。 この正義感は「カナビスは悪いものだから、使わないにこしたことはない。現在はまだ使用者が少数だから、 これ以上増えないうちに弾劾しておくほうがよい」という考え方から出発しているのかもしれない。しかし、こうした考え方は 不合理・無責任である。 このことはアメリカのカナビスの歴史を考えてみるとはっきりわかる。アメリカでもただやみくもにカナビスを弾劾した 時代があった。だが、そのリアクションとして、現在のような大きな犠牲を強いられることになってしまったのである。ウソに 基づいた世論操作は、結局、混乱と多大の損失を伴うものなのである。アメリカの歴史と比べてみると、現在の日本は、 アメリカの50〜60年代前半に相当しているといえるかもしれない。 4 カナビスとシャロン・テート事件 新聞や雑誌などでは格好のカナビス攻撃材料として、シャロン・テート事件がよくでてくる。 1969年8月、ハリウッドの高級住宅街で女優シャロン・テートら5人がナイフで刺し殺された。 事件は、シャロン・テートが女優でしかも妊娠8ヵ月の重身であったことや一度に5人も儀式的に殺されていたこと、 また、犯人達はテートらと特に関係のある人間でなかったことなどから、大きなセンセーションを巻き起こした。 犯人は若い美しい女性の4人組(うち一人は見張り役で不起訴)と影の主謀者で、犯行には直接加わらなかった チャールズ・マンソン(主犯)であった。 日本では、この事件は、犯人達がカナビスやLSDを常用していたグループであったことから“麻薬”との結びつきが 大きな話題となり、カナビス(マリファナ)というとすぐにシャロン・テート事件が出てくるのが相場になってしまった。 例えば、万国博のカナビス事件を論じた「朝日新聞」の社説(1970.8.12)は次のように書いている。 麻薬は恐ろしい。それはわが身を滅ぼすだけでなく他人を巻きぞえにする。麻薬は人の理性を奪い犯罪に落し込む。 シャロン・テート殺しのヒッピー達もカナビス常習者であったことは記憶に新しい。 この文はもともと前節で述べたトリックを含んでいるが、それは一応別にして、本当にシャロン・テート事件は 日本で言われているようにカナビスやLSDと直接関係があったのであろうか? もちろん、日本ではこの事件の詳細を知ることは難しく、従ってよくわからないことも多い。だが、少なくとも、 単純に「麻薬が犯人達の理性を奪い犯罪に落し込んだ」と断定する根拠はない、と言うことはできる。 この事件とドラッグが関係しているとすれば、次の二つのケースが考えられる。 (1)犯行時、犯人達はドラッグを使用していて、その直接の影響で、衝動的に犯行に及んだというケース (2)長い間ドラッグを使いつづけているうちに徐々に人間的な理性が失われ、その結果、人を殺してもなんとも思わなくなり、 犯行に及んだというケース まず(1)のケースであるが、事件が計画的であることなどから考えて、この線の信憑性はうすい。 というのは、ドラッグを使ったために狂って犯行を犯したのであったのなら、それは突発的であるはずだし、 しかも一度にグループの全員が狂うことは、まず考えられないからである。 実際、犯人達も、犯行時にはドラッグを使っていなかったと言っているし、また自分達のやったことをはっきり覚えており、 裁判の精神鑑定でも、犯行中犯人達が錯乱状態にはなかったことが示されているのである。 さらに、裁判中の犯人達はドラッグを使っていないにもかかわらず、マンソンに対し狂信的な従順さを示し、 マンソンの喋ること・やることをマネするという。この事実は、マンソンの影響が一時的なものではなく、 事件の様相がもっと奥深いことを示唆している。 もっと可能性がありそうなのは(2)のケースである。つまり、長い間のドラッグ使用(この場合LSDとカナビス) が犯人達の人格も価値観も変えてしまい、犯人達はマンソンの言うことが絶対であると思い込むようになり、 殺人を何とも思わなくなった、というケースである。裁判でもこのケース、とりわけLSDが問題になった。 この考え方を一概に否定することは、もちろんできないが、かといって、一概に肯定することもできない。 何故ならば、この問題は、本来、非常に複雑な要素がからみ合っており、単純な答えを出すことができないからである。 マンソンは売春婦の子供で、小さい頃から非行に走り、36歳当時まで23年間を鑑別所と監獄に入れられていたような男であるし、 また女性達も、皆両親が不和で家庭的にめぐまれていなかった。こうした背景が人格の形成に大きな影響を与えていないはずがない。 要するに問題は、ドラッグの果たした役割がどういうものであったか、つまり事件の支配的要素(controlling factor)に なっていたかどうか、ということである。これを考えるためには、犯人達の人格・価値観が事件当時から裁判中もずっと変わらない、 という事実が大きなポイントになるだろう。つまり、もし何らかの影響で犯人達の人格・価値観が決定的に変わったとすれば、 それはよほど大きな不可逆的な変化であったことになる。 だが、話をドラッグに限定すれば、ドラッグの使用だけでこうした不可逆的な変化が簡単に起こるとは普通考えられない。 第一に、もしこういった変化が容易に起こるものであったのなら、アメリカ中であるいはインド・ヨーロッパを含めて、 彼らのような人間が続発しているはずであるし、また、マンソン一家の場合、不可逆的な変化が一人だけではなく、全員にまで起こり、 しかも、皆同じような人格・価値観に変わらなければならないのである。実際問題として、こうしたことはほとんどありそうになく、 むしろ、このグループだけを特徴づけているドラッグ以外の何かがあったと考える方が自然である。 時々言われるように、ドラッグを与えた上で、マンソンが暗示にかけたという考え方もできるが、 実際にドラッグを使ったことのある人に問えば、そのようなことはほとんどできそうにない、と答えるだろう。 カナビスやLSDを摂取すると暗示にかかりやすくなるとよく言われるが、このことが当てはまるのは、 せいぜい本人の意向と暗示をかける者の意向が合っている場合だけである。カナビスやLSDにはバッド・トリップという伏兵がおり、 本人の意向にそぐわないことを強要されれば、容易にバッド・トリップに陥る。そのような状態では、恐怖感が拡大し、暗示も逆作用 を起こすだろう。さらに、マンソンの影響力は単なる暗示というにはあまりにも大きすぎるのである。 裁判中の女達は別にしても、彼の信者達は、彼がつかまってから2年経っても、ずっと彼を神だと思い、 コミューンで彼の帰りを待ちつづけている程なのである。 また、このグループのドラッグの使い方は、他のグループに比べてそれほど特異なものがあったとは言えないようだ。 被告の一人はLSDを50回ほど飲んだといっているが、LSD愛好者としては特別に多いとは言えない。 さらに、カナビスにしても特に他のヒッピーグループよりも大量に使っていたとか、奇妙な変わった使い方をしていた、 というようなことは言われていない。先にも触れたが、もし平均的なドラッグ使用とこうした類の事件との間に強い関連があるとしたら、 アメリカ中で、とりわけ大学で、このような事件が続発していなければおかしいが、実情は反対である。 こうした事実は、この事件とドラッグとの強い、直接的な結びつきを暗に否定しているといえよう。 この他にもいろいろな解釈ができるかもしれないが、もともと(2)のケースは非常に複雑な問題であり、 簡単に結論を下すことはできない。ここでは、カナビスもLSDも合わせて、事件の支配的要素になっていないと思われる、 と述べてきたが、特にカナビスの場合は、このことが強く言える。というのは、裁判で問題にされたドラッグはLSDであり、 カナビスはほとんど問題にされていないからである。このことは、裁判においても、カナビスがこの事件の支配的要素として 考えられていないことを示唆している。 それでは、一体何がこの事件の支配的要素なのか、ということになるが実際上はわからない。だが一応、 次のことは指摘しておく必要があるだろう。それは、彼らが「へルタースケルター」という革命を指向していたということである。 連合赤軍事件やテルアビブ事件の例を挙げるまでもなく、多くの革命グループは(ドラッグと無関係に)自分達の信念を絶対化し、 自分達の行為こそ正義であり、目的のためには殺人さえも正当化される、と考えている。 これはマンソン一家の場合にもそっくり当てはまり、彼らは、マンソンが自供しているように、 この事件をヘルタースケルター革命の起爆剤にしようとしていたのである。 もちろん、数々の革命グループのなかでもこのグループはかなり特異なものをもっている。 その最たるものが、宗教性とセックスのあり方である。そのあたりの事情について、マンソン一家と面識のある サンフランシスコ、ヘイト・アシュベリー自由病院のデイビッド・スミス博士は次のように述べている。 (‘LIFE’1969.12.19号 かつてマンソン達はサンフランシスコに1年ほど住んでいたが、その間、 彼を定期的に訪ねて診てもらっていた) チャーリィ(マンソンの愛称)のグループは、私の知っている他のコミューンのどれとも似ていない。 彼らは自分達のことを家族と呼んでいたが、しかしたいがいの家族コミューンは、彼らと違い、一夫一妻制をとっている。 二人ずつペアを組み、見さかいなく相手を変えるようなことはしない。チャーリィ一家の新しい女は、 ある一定の中産階級のモラルを持っている。そこでまずチャーリィがやったことは、そのモラルをすべて壊すことだった。 彼の使った主な手段はセックスだった。チャーリィは、女達に、周りにいるどの男ともいつでもセックスすることを要求した。 もし、そのことに精神的な葛藤を持っていたならば、彼女達は罪の意識を感じただろう。 だが、この方法で彼は、通常我々の生活を支えている抑制心を取り除くことができたのである。 ドラッグではなくて、セックスが大きな土台だった。 以上、シャロン・テート事件の概要やカナビスとの結びつきなどについて述べてきたが、 結論的に言えることは、少なくともこの事件とカナビスの結びつきは一般に日本で言われているほど強いものではない、 ということである。全般的に見て、日本では、この事件の一面だけを拡大解釈しているきらいがあり、はなはだしい場合は、 カナビスについてばかりかこの事件の内容についてさえほとんど何も知らずに臆断しているものも少なくない。 こうした特殊なあまり類例のない事件の一面をとらえて、カナビスの悪害を宣伝し、誇張し、一般化するのは、 無知の傲慢さというべきである。 5 カナビス実験の問題点と植木実験批判 シャロン・テート事件と並んで、もう一つ、カナビス攻撃の材料としてよく出てくるのは、 九州大学で行われた植木実験である。植木実験というのは、九大の植木昭和教授をリーダーとするカナビス研究班が、 THCをラットに注射して、ラットの行動を観察した実験である。この実験では、ふつうには見られない異常行動、 例えばラットがハツカネズミを食い殺すなどの行動が見られたという。しかしながら、この実験には方法論上多くの問題点があり、 カナビス有害説の裏づけとするためには、余りにも問題が多すぎる。ここでは、まずカナビス実験の難しさについて一般論を述べ、 そのあとで植木実験の持っている問題点を指摘しよう。 法的に禁止されている薬を実験する上での困難さ(つまり実験用のカナビスを合法的に手に入れたり、 被験者を募ったりする際の困難さ)は一応別にしても、カナビスの実験の場合には、 非常に特殊な技術的・薬理学的な困難さがついてまわる。ふつう或る薬を実験するときには、科学者達はまず動物実験で その薬の効果・影響について大まかな資料を得て、人体にどのような反応が起こるか予想できてから、人体実験を始める。 だが、残念ながら、カナビスを始めとする意識拡大薬の場合、人間と動物とでは、その効果において、まったくと言ってよいほど 相関関係がないのである(Jerone H.Jaffe)。問題の一つはこのことにある。 さらに、もっと重要なことに、実験家達は数量的に測定できない物事を扱うのが不得手だ、という問題がある。 普通、薬をテストする時は、純粋な薬を血管に注射したり、口から内服させたりして被験者に種々の量の薬を与え、 その反応を注意深く照査する方法がとられるが、カナビスの場合には、投与法についても、また薬の純粋さについても、 非常に大きな問題がある。まず第一に、THCが水に不溶解性であるために、人工的な溶媒(普通はアルコール)に溶かさなければ 注射できないが、この方法には問題が多い。また、薬を経口投与することもできるが、このタイプの投与法にもいくつかの問題がある。 例えば、THCに消化過程がどのような影響を与えるのかまったくと言ってよい程わかっていないし、 さらに、日本やアメリカでは、カナビスを食べることはめったにないので、この方法は少々不自然である。 とはいっても、普通行われている喫煙法とても、やはり実験に使う方法としては、いい方法だとは言い切れない。 何故ならば、THCに燃焼過程がどのような影響を与えるのかまったくと言ってよい程わかっていないし、 また、人によって肺の中に留めておくことのできる煙の量が変わるし、さらに、肺から血管へ薬が吸収されるときの吸収率も 違うものと考えられる。 カナビス実験のもう一つの大きな問題点は、サンプルになる薬そのものの性質である。 第3章-1で述べたように、カナビスは生化学上、極めて複雑な性質をもっており、まだわからないことも多い。 例えば、△1-THCがカナビスの主要な活性成分であることには間違いなくても、 これが唯一の活性成分であるという保証はないのである。 また、実験室で行われる種々の実験の解釈にあたっては、活性成分(THC)の服用基準に関する問題がでてくる。 つい最近まで、科学者達は、主に、精神症の研究道具としてカナビスを使うことに興味をもっていた。 というのは、大量のカナビスを与えると、精神症に似た症状を起すことが、以前から(1845年以来)広く知られていたためである。 従って、最も入念に行われた実験のうちのいくつかは、通例のカナビス使用量に比べてはるかに高い量、 つまり“精神症的な振る舞いを起こす範囲(psychotomimetic range)”に関する研究であった。精神症の研究道具として カナビスを使う場合は別にして、カナビスそのものがどのような影響を人体に及ぼすのかを知ろうとするのなら、 やたら大量のカナビスを使っては意味がなくなってしまう。 植木実験の検討に入る前に、まず通例使われる薬の量について指摘しておこう。 第3章-1でも述べたように、70kgの大人に対して、△1-THC1.8mgがだいたい通例のカナビスの効果に 相当している。そして、その4倍量になると幻覚を見る人が出はじめ、8倍になるとほとんどの人が錯乱や幻覚を体験し、 一部の人達は精神症的な症状を示すようになる。従って、通例のカナビス使用量では1.5〜5mgぐらいのTHCが摂取されていると考えてよい。 さて、植木実験の内容は「日経新聞」(1971.3.3)によると次のようなものである。 日本でただ一つの総合的カナビス研究をしている九大薬学部の植木教授、西岡五夫教授(生薬学)、吉村英敏教授(化学)らのグループは これまで自然カナビスからカナビスの活性成分THCを抽出して精製、同部の薬作用教室でこれをラット(ダイコクネズミ)に注射し影響を観察した。 この結果、ラットがマウス(ハツカネズミ)を殺して食べてしまうなど、きわめて異常な行動を起すことがわかった。 この実験のは問題点をみてみよう。 (1)まず最大の問題点は、THCの投与量が極めて多いということである。この実験ではラットの体重1kgあたり6mgを 注射しているが、この量は人間の通例の摂取量約2mg(体重1kgあたり0.03mg)に比べれば、極めて多い。 おそらく人間の場合に換算すれば psychotomimetic な量よりもはるかに高い量に相当するだろう。 (2)動物実験だけに頼っていて、人間との関連をはっきりさせていないことも大きな問題である。 カナビスは中枢神経系、特に脳に作用し、主に精神に影響を与える薬であるが、人間と動物の脳・精神には大きな差があり、 動物実験の結果がどの程度まで人間にあてはまるか大きな問題である。 (3)注射による投与法は、それ自体に問題が多い。 (4)また、この実験のスタッフは、生薬学と化学の専門家だけで、(動物)心理学の専門家が加わっていないが、 これも大きな問題である。カナビスは、基本的には精神状態に作用する薬であるから、明らかに発ガン物質のような実験とは 同じレベルで扱うことができない。 だが、何といってもこの実験の最大の問題点はやはり(1)の投与量の多さにあるだろう。 カナビスというドラッグはもともと客観的効果の少ない薬である。従って、異常な行動を直接目で観察しようとすれば、 勢い投薬量を多くしがちになる。特に動物実験の場合は動物が言葉をしゃべれないので、この傾向が一層強くなりやすい。 そのために、いつのまにか psychotomimetic な量か、それ以上の量を投与してしまうことも大いにあり得る。 仮に同じ割合の量のニコチンやアルコールを投与すればラットは死んでいた可能性が高い。例え異常な行動をしたにせよ ラットが生き延びたということはカナビスの致死性の低さ、つまりカナビスの安全性を表しているとも解釈できる。 植木実験は過投与の典型的な一例といえそうである。もっとも、実験者達のそもそもの目的が単に未知の薬物の生化学的 な実験事実を求める興味から行われたのであって、カナビスの人間への影響などを調べる意図があったかどうかは疑わしい。 事実報告としては価値があるのかもしれないが、人間への影響をテーマにしていたとしたら学問的な批判は まぬがれないだろう。しかし結果としてカナビスの悪害の根拠がほしいマスコミの格好の材料になってしまっている。 6 日本でのカナビスの拡がり方 日本でのカナビスの拡がり方は、アメリカあたりとは比べ物にならない。この違いはいろいろなところに現れている。

まず、逮捕者数を比べてみると、日本では1970年1年間で733人(うち86%が30歳未満)であったのに対して、 アメリカでは約19万人であった。それも日本の場合、何らかの形で外国人がからんでいるケースが多く、 733人の逮捕者のうち半数の372人が外国人(うちアメリカ人291人)である。しかも、不正栽培者(85人)のほとんどが 種子や繊維の採集を目的とした無免許栽培者で、実質上の日本人カナビス事犯は300人もいないのである。 また「米国カナビス委員会1971〜72」の報告によると、カナビス体験者数は、アメリカ全体で2400万人(15%)、 大学生の半数(51%)にのぼるという。日本にははっきりとした統計はないから、直接比較することはできないが、 日本の大学の様子を考えてみればその違いは歴然としている。少なくとも日本ではまだアメリカほどカナビスが社会問題化していない ことははっきりしている。 また、アメリカでは“マリファナ”という言葉はすっかり日常語になってしまっているし、 カナビスにからんだ言葉や独特の言い回しも多い。だが日本ではまだそこまでいっていない。 このことは、そのままカナビスの歴史・拡がり方の違いを反映しているといえるだろう。 では、この違いは一体どこから出てくるのであろうか? 慶大の細谷栄吉教授らは次のような理由を挙げている。 (1)取締りのきびしさ しかし、これらの理由はそれほど現状に適合しているとは思えない。(3)については次の段落で述べることにして、 各々について順次チェックしてみよう。 (1)アメリカでも取締りは厳しく、日本よりも厳しい州もある。例えば、ミシガン州で、ラジカル派のリーダー、 ジョン・シンクレアは、おとりの麻薬取締官に2本のジョイントをタダで譲っただけで9〜10年の刑を受けている。 (2)いくら日本人が法に従順だとしても、アメリカと日本の使用者数の違いは、従順さの度合い以上の違いであり、 十分な説明にはならない。 (3)これは次の段落で述べる。 (4)日本人ほど医薬品を飲む民族はいないと言われているし、実際にビタミン剤や胃薬、 さらにはアルコールやタバコの使用頻度は相当なものであり、それほど薬に対して禁欲的だとも思えない。 また、アメリカでは“プロテスタントの倫理観”から禁酒法をつくったが (さらに1900年前後には、14州でタバコの売買さえ禁止していたことがある)、日本にはそのような動きは一度もなく、 とてもアメリカ人(プロテスタント)程強い道徳観をもっているとは思えない。 (5)確かに民族・人種によってアルコールの飲み方や中毒者数は大変異なるようだが、 飲酒経験のある人の比はそれほど大きな差があるとは思われない。しかも、アルコールを好む人間とカナビスを好む人間とは、 普通異なり、アルコールの結論をリニヤーにカナビスに当てはめるのは少々単純すぎる。 また、上の細谷氏も加えて、多くの社会学者や心理学者は、日本にはベトナム戦争や人種問題などのような 深刻な社会問題がないことを、その理由として上げている。しかし、これもそれほど正しいとは思えない。なぜなら、 (1)ベトナム戦争や人種問題などとは直接関係のないヨーロッパの福祉国でもカナビスの使用は急増している (2)社会問題は若者だけの問題ではないのに、なぜ、カナビスの使用者が若者に集中するのか説明できていない (3)社会生活上の不安やストレスがカナビスを吸う動機になるのなら、30〜40代の人達のカナビス使用はもっと多いはずであるが、 実情は違っている。アルコール中毒はこの世代に最も多い。それは、社会生活・家庭生活において責任が大きく、 気苦労も多いからだといわれている。 一見したところでは、確かに社会不安とカナビス使用の増加とは強い関係があるように見えるかもしれない。 しかし、この説は、社会不安と自殺率とを結びつけた俗説と同様に、多分に思いつきなところがあり、 あまり強い根拠を持っているとは思えない。アルコールの消費量と社会不安とを単純に結びつけることができないことは 明らかであるが、実質的に言えば、同じことがカナビスの場合にも当てはまるのである。 こうしたことは、また、ある人がカナビスを吸ってみようとするメカニズムを考えてみればわかる。 実際はほとんどの人が好奇心からカナビスを試してみるのであって、社会問題に悩んだ挙句にカナビスを吸うようになるわけではない。 カナビスを初めて吸うときの好奇心は、ヘロインなどに対する好奇心とは多少異なり、初めてタバコを吸うときやアルコールを飲むとき、 あるいはセックスをするときの好奇心と同質のものなのである。何故なら、カナビスがヘロインなどとは違って、安全なドラッグであり、 別段心配するほどのこともない、ということを友達の話などからすでに知っているのである。 細谷氏らの分析があまり当を得ていないのは、こうしたメカニズムの分析がまったく欠落しているためだと思われる。 彼らの分析は、カナビスを吸わない人の立場から何故吸わないのかその理由を分析しているだけで、 カナビスを吸う人の立場から何故吸うようになったのかという分析を行っていない。だが本来は後者こそこの問題への アプローチの出発点となるのである。カナビスの使用者が増えるか増えないかは、本来吸ってみようとする気になる人が 多いか少ないかの違いから出てくるからである。 日本のカナビス使用者があまり多くない理由は、日本人の多くがカナビスに対して未だ無知で“麻薬”という陰湿な イメージにとりつかれているために、本来はカナビス使用者になる潜在性を持った人達が十分に心を開いていないためである。 アメリカでもカナビスが“麻薬”という陰湿なイメージとしっかり結びついている間はそれほどカナビス使用者は多くなかったのである。 だが、カナビスに対する誤解に満ちた偏見が取り除かれ、本当の姿がわかってくると、カナビスを使う人が徐々に増えてきたのである。 事情は多少異なるにせよ、ヨーロッパでも似たようなメカニズムが働いている。 日本の場合は、言語の違いや文化の違いから、今までカナビスに対する有力な情報源・人的なバック・グラウンドがなく、 従って未だにカナビスに対する無知、偏見が十分に崩されていないのである。個人的なレベルからすると、 日本でもカナビスについていろいろなことを知る機会の多い人達は、ふつうの人よりカナビスを試していることが多いのである。 例えば、ロック音楽のファンには、カナビスを試したことのある人が多いようだが、 かれらはもともと外国のアーティスト達のメッセージを通じて、カナビスの知識に触れる機会がふつうの人よりも多いのである。 日本のカナビス使用者数がこれからどのように変化していくのか予想することは難しいが、 逮捕者が増加しているのを見てもわかるように、使用者は増える傾向にあるのは間違いない (逮捕者数はアメリカ軍の引き上げで一時的に減るかもしれないが)。実際、4〜5年前から比べると、現在では、 カナビス体験者に出会うことはさほど難しいことではなくなってきたし、また、機会があったら吸ってみたいという若者も 多くなってきている。 |