|

●ワーナード・ブリューニングアムステルダム、ウィースペルジ53番地。1972年春、ここがオランダのコーヒショップ・カルチャーのゆりかごだった。しかしそのことを示すものは建物の内にも外にも何も残っていない。今では通りは再開発されて全く変ってしまったが、30年前、ワーナード・ブリューニングと彼のピッピー仲間が53番のパン屋あとをスクワッティング(占拠)し、可能な限りオープンにハシシとウイードを売るティーハウスを開いてからコーヒーショップの歴史が始まった。きちんとした住所と開店時間を明示した最初のカナビス店舗は「メロー・イエロー」と命名された。この名前はイギリスのシンガー、ドノヴァンのヒット曲名と同じだが、それは偶然の一致ではない。 「吸うものがないとき、バナナの皮を乾かして喫煙してちょっとハイになったりする」 とワーナードは説明する。しかし彼はオランダではバナナの皮なんか燃やさなくたっていいことをまだ知らなかったらしい。そのころはすでにいつでもカナビスが手に入った。 ワーナード・ブリューニングは1950年8月14日、当時オランダの植民地だったニューギニアのソロングで生まれた。彼は美しい環境と家族中心とした強い社会的絆で結ばれた環境に育った。両親とともに3年ごとに長い休暇をオランダ本国で過ごすという人もうらやむ生活をしていた。1960年に完全にオランダに移り住み19歳のときにアムステルダムに落ち着いた。1969年にアムステルダム教育大学の学生になり卒業して先生になるつもりだった。彼は次の10年に何百万もの人々をカナビスに導くことになったが、彼自身そんなことになるなどとは夢にも思っていなかった。 ●セカンド・ホームワーナードの人生は1969年から1970年に年が替わるまさに大晦日のシャンペンと花火のなかで変わった。級友の何人かは「セカンド・ホーム」としてアムステルダムのカイゼルグラチェにあるユースセンターのそばに部屋を借りていた。その場所はかつてアムステルダムの包囲攻撃に対する防衛にために作られた4本の環状運河の1つであるカイゼル運河沿いにあった。ワーナードは大晦日のお祝いに招待され友達に会うために1970年の1時間前にそこに行ったのだった。友達はすぐ見つかった。周りにはたくさんの若い学生やピッピーが集まりみんなハシシをタバコ・ジョイントを吸って盛上がっていた。ワーナードはたちまちピッピーの雰囲気の虜になり完全にカナビス・シーンにはまってしまった。それは生まれ故郷のインドネシアの優しくメロウな空気と似ていた。 ヨーロッパ人ばかりだったが、ニューギニアのように訪問客は常に歓迎され家族の食卓に加われるような雰囲気がピッピーたちにはあった。ワーナードはそのすべてに共感を覚えた。このことで彼は学校を辞めセカンド・ホームを移り住むようになった。「愛と平和の日々」の始まりだった、とワーナードは書いている。

●LSDセカンド・ホームで暮らし始めると彼はより強力な幻覚剤であるLSDと出会った。LSDは「アンクル」と呼ばれるエキスパートのもとで行われていた。アンクルたちはセカンド・ホームを取り仕切る自然発生的なグループで、はじめて「アッシド」トリップを体験しようとする者のなかから十分に適応できそうな人だけを選んで実行していた。LSDはワーナードのベッドルームに保管されていた。トリップの用意ができた人が選ばれると、アンクルは、はやるトリッパーの精神の安定状態を見極め、レギュラーユーザーに対しては前回のトリップからどのくらい経っているかを調べた。1週間以上たっていないと参加できないことになっていた。 アシッドトリップを最適な状態と環境で行えるように、エキスパートたちは特別の場所をデザインして用意していた。「トリップルーム」の入り口には、全体が黒く塗られた長く暗い廊下を仕切るように布ののれんがステージドアとして吊されていた。先にある本当のトリップルームのドアまでは浮遊感覚がするように廊下の床には厚いフォームラバーの上に絨毯が敷かれていた。 幻覚を強めるために、トリップロームの内部も黒く塗られ、カラフルな視覚を刺激するポスターで覆われていた。ペルシャ絨毯が敷かれた床にはソファーと心地よさそうな椅子とマットレスが置かれ、照明は押さえられていた。 トリップルームのデザインやインテリアは心地よい体験が完璧なセッティングで行われようにしたものだった。トリッパーは何からも邪魔されず、じっくり視覚を刺激してトリップを十分楽しむことができるように配慮されていた。 こうした理想的な環境ではLSDの摂取量は通常の半分から四分の一ぐらいに抑えることができた。トリップルームには、冷たい水や新鮮なフルーツジュースと3時間途切れなくサイケデリック・ミュージックを演奏し続ける高級なテープレコーターも備えられていた。 LSDをやっている人だけがキャンドルでうっすら照らし出されたトリップルームに入ることができた。このようにしてはじめてトリッパーに安全な場所が提供されたのだった。最後のルールはストーナーを入れないことだった。ストーナーは「今どんな気持ち?」とか「指何本たてているかわかる?」などと質問を浴びせかけトリッパーの邪魔をしたりする。このような妨害はトリッパーの感覚を鈍らせる。エキスパートはそのような人が何をするか知り尽くしていた。 ●バッド・トリップ通常、トリップは土曜の夜に行なわれて日曜の早朝まで続いた。たいていはその場にふさわしく前夜には十分な睡眠をとった人たちのグループだった。始める数時間前にはきちんとした食事が提供され、「バッド・トリップ」を起こしやすいようなトリッパーはよい気分でいられるように配慮された。日曜の朝、LSDの効果が収まるとみんなで各自の体験を語り合うことが大切だと考えられていた。トリップが終わって幻覚の旅から戻ることを「アフトリッペン」と呼んでいた。トリッパーが自分の体験を話して受け入れることができるようにまで落ち着いてかどうかがトリップ全体の中でとりわけ重要だとアンクルたちは考えていた。 このシステムはこうした準備や予防策で安全で快適な環境をトリッパーに提供し、幻覚を完全に楽しむことができた。トリップルームでは何の問題もなく何百回ものトリップを成功させてきた。 しかし、セカンド・ホームのような理想的な環境ではなく、劣悪な条件下でアシッドを飲んだトリッパ-の中には警察への通報で救急車を運ばれるものもいた。「患者」は、けたたましいサイレンをならして猛スヒードで病院まで連れていかれた。 かといってそれで不運なアシッドユーザーの気持ちが鎮まるわけでもなかった。そんなことはセカンド・ホームのピッピーたちは前から知っていた。当局もそのことは気付いていたが、まず捕まえることが前提だった。 このことは、ピッピーたちがLSDの危険性がカナビスとは違うということを十分に知っていたことを示している。危険のレベルは、使うドラッグとどのような環境で行うかによって大きく違ってくる。 ●ワーナードの確信また、社会や政治に対する意識も深刻な影響を持っている。ワーナードは自分が置かれている立場についてどのように感じて思っていたのかを次のように書いている。みんなアシッドが非合法であり危険なものであることを知っていた。そのために、この新世界を安全に体験するには自分たちのルールや方法を作った。しかし、こうしたやり方にはいつも引っかかるものを感じていた。カナビスを吸うときにも何となく犯罪という非合法なことをやっているという意識があった。ワーナードが 「自らの内に宿る神」 というのは、彼が、カナビスは神との媒介薬として考えていたことを反映している。 媒介薬というのは自分や他の人たちのうちにいる神との対話を促進するものなので、それ故に多くの人たちがカナビスの使用を恐れる理由にもなっている。そのようにワーナードは考えた。潜在しているものに目覚めると、心だけではなく生き方まで変えなければならなくなった。 彼は、現代人にとって、カナビスが神との関係を修復することを助ける 「医薬」 になり得ると信じていた。彼は、また、選択の自由は人類の最も崇高な権利であり、自由を恐れる人たちが作り出した因習や宗教、さらにそれを根拠に他人をコントロールすることで生活の糧を得ているような人たちによって自由は制限されてはならない、と考えていた。 「良質なカナビスをちょっと吸えば、そうした人たちが仕掛けた蜘蛛の巣を取り除くことができる。」

●意志あらば道ありその当時はまだカナビスを買うのは必ずしも簡単ではなかった。しかし、新らしもの好きのオランダ人を最もよくいい表した「意志あらば道あり」という古い諺にもあるように、カナビスへの道も開かれた。 アムステルダムでまだマリファナが珍しかったころ、カナビスといえば主にモロッコなどの地中海沿岸から密輸されたハシシだった。それは、現在のヨーロッパでもハシシの主要な供給源として変わっていない。当時、乾燥させた長い繊維だけのタバコが 「シャグ」 という名前で50グラム単位で売られていた。労働階級のタバコでそれを吸うために小さなローリング・ペイパーで手巻きして「シャッギー」を作っていた。シャグとペイパーのパッケージはときにはシガレット・パックよりも安く、慣れれば1つのパッケージから50本のシャッギーを巻くことができた。 このことが、カナビスを吸うときにシャッギーにグラスやハシシを混ぜて吸うというオランダ流のやり方を生み出した。多くのアメリカ人マリファナ・スモーカーはほとんどがタバコ嫌いなのでこれにはとても驚く。オランダ人はタバコの入っていないジョイントのことをわざわざ 「ピュアー」 と言って区別している。ベテランのスモーカーは大きなジョイントを巻くために、3枚のローリング・ペイパーとパッケージの厚紙をフィルターとして使っていた。 アムステルダムでは普通のコーヒーショップ、ミュージック・クラブや繁華街などいろいろな場所でハシシを手に入れることができた。繁華街では多くのディーラーたちがあらゆる種類のドラッグを売っていたが、それが売人たちを定期的に摘発する警察の理由になっていた。 そうした店のオーナーたちはたびたび逮捕され店を閉店させられた。その結果カナビスの売場もめまぐるしく変わり、欲しい人はカナビスを手に入れるにはどこに行けばいいかその都度分かっていなければならなかった。

●よいディーラーを見つけてクールに行動せよ・・・セカンド・ハウスの住人は常に誰かがカナビスを必要としていた。大口取引でディーラーとのややこしい価格交渉を有利にするためにそのうちの一人がお金を集めてバイヤーとして指名された。 指名されたバイヤーは若いディーラーや外で客引きするポン引きなどは避け、クールに行動し、価格はストリート・ディーラーの半値ぐらいで提供してくれるベテランで大物のディーラーを探した。バーやカフェに入り、価格や量を交渉する前にまずハシシを出し一緒に吸うようにすすめてくれるようなクールで余裕のあるディーラーを見つけなければならなかった。客であるバイヤーは多額の現金か多量のハシシのどちらかを持っていることが判っているので、ワーナードはディーラーとの接触を公共の場所でするようにいつも気にかけていた。取引ではチラムを何度か回し幻覚的になっているのでまわりの子供まで大きく見えてしまう。もう一度クールになるのだと自分に言い聞かせてセカンド・ホームに戻ってきた。こんな風にして無事「ホーム」に帰るとハシシは均等に分けられ、役目を終えたバイヤーは感謝の一服をもらって、ピッピーたちはみんなハッピーになった。当時はカナビスを買うにはそれなりの注意深さが必要だった。

●空き家だったパン屋にスクワットして歴史は始まった・・・やがて1971年になるとセカンド・ホームの建物はオーナーが売却してしまった。ワーナードと仲間たちは突然そこを追い出されることになって夢のような時代は終わった。ピッピーたちはアムステルダムに小さなアパートを借りたが、そこではキッチン付きの狭い二部屋に9人が暮らす有様だった。オランダのアパートはもともと狭いのにピッピーの基準からしても混み過ぎていた。そのうえ住人の友達らが頻繁に出入りしていた。ある夜、階下で火災が発生しアパートが全焼してしまった。当局からは「普通」の家族に見えなかったために、彼らには新しい家は提供されずホームレスになってしまった。その夜、彼らはウィスペルジー53番地のパン屋跡をスクワットして引っ越した。新しい家でもピッピーのライフスタイルが続けられ、多くの友人たちがそこを訪れ、お茶を飲みジョイントを吸いながらおしゃべりしたりした。住人からハシシを分けてもらう人もいた。 オランダのほとんどのベテランユーザーは自らも小さなディーラーだった。お客さんは個人的に安くあるいはタダで吸わせてくれた。これは今だ厳しい統制下にあるほとんどの「自由」諸国と変わらない。やがて、ワーナードと仲間たちは毎日おびただしい訪問者がきて、ピーターが多量のお茶を入れていることに気付き、そこをテーハウスにすることを思い立った。 テーハウスに「メロー・イエロー」という名前を付けたのにははっきりとした理由があった。ワーナードは「メロー・イエロー」という用語はカナビスの世界ではよく通じるが、関係の無い人には何もアピールしない、と考えたのだった。「コーヒーショップ」 という名前も考えられたが商業的過ぎると思われ敬遠された。1972年ティーハウスとしてオープンしたが、今になって見れば、それがオランダのコーヒーショップ・ビジネスの始まりだった。

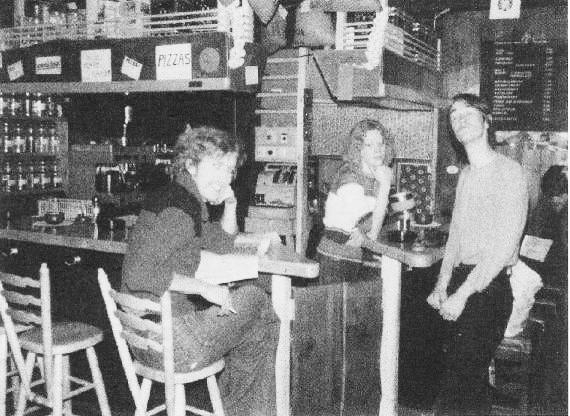

●ハウス・ディーラー・システムメロー・イエローが他のハシシを売っている店と違う新しさは、フェアで透明な販売システムを採用したことだった。メロー・イエローには一人のディーラーしか認めず、グループの一人だけが「ハウス・ディーラー」になり販売を行うことができた。価格や量を交渉するのに時間が取られないようにあらかじめパックされたカナビスが提供された。 このシステムでカナビスを売るディーラーと買う顧客の双方が非常に簡単になった。メロー・イエローは朝から夜中の3時まで開いてカナビスやコーヒーを提供し、混み合う人たちの心地よい社交の場となっていた。自分たちでディーラーを開始した1972年の終わり頃には、ワーナードと友達のピター・フォン・スキ、ハーマン・ウォルター、ワーナードのガールフレンド、マリアンはもっとビジネスになるプロフェッショナルなやり方を模索するようになっていた。 ハウス・ディーラーは客を装いバーの前に座っていた。これはティーハウスのだれがカナビスのディーラーをしているか警察にわからないようにし、ヒッピーたちの責任を逃れ店を閉店させられないようにするためだった。 1972年当時でさえ、警察がカナビスを所持しているお客を店の中で捕まえただけでは商売をやめさせることはできなかった。バーには秘密のハッチがあって大きなバッグを入れられるようになっていた。警官が入ってくるとディーラーはすぐにバッグに詰めて隠した。 メロー・イエローの最初のハウス・ディーラーはイギリス人の仲間だった。彼は注文に応じて時々仕入れに出かけた。彼はフォルックスワーゲンのバンを買う金が出来ると3人のガールフレンドを伴ってギリシャに去っていった。 その後をワーナードとピーターが仕入先を引継ぎ、ピーターがハウス・ディーラーになった。 当初はほとんどがレバノン産のハシシだったが、ハウスボートでやっている小さなディーラーから50〜100グラム単位で仕入れていた。マリファナはまだ多量にはなかった。お客が来るとピーターはボートへ走って50グラムのハシシを仕入れてきた。それ以上買う余分な金はいつもなかった。カナビスを吸うと食欲や甘いものがほしくなるので、食べ物やキャンディーとともに紅茶やコーヒーの売り上げも増えていった。

●ディーラー・システムの改良彼らは、カフェなどの商売のアムステルダム最大の卸問屋マルコに行って、多量の飲み物やキャンディー、チョコバーなどを箱単位で仕入れてきた。メロー・イエローに戻ると、自分たちのやっていることが変わってきたのに気付くようになった。ハシシを用意して売るのとチョコバーを売るのとは同じことだった。売上げはコンスタントになりハシシのストックが売り切れるとすぐに新しいストックが必要になっが、回転が速くなり仕入先から十分に調達できなくなってしまった。自分たちで何とかしなければならなくなったが、みんないつも破産状態だった。ハーマンだけが金を持っていた。ハシシを500グラム仕入れるという最初の資金は彼が負担し、新しいシステムのディール・チームがスタートしたのだった。ハシシはあらかじめ10ギルダーと20ギルダー用にプリパックされた。これによってカナビスが普及する道が開けた。顧客は店に入り、好みに応じて定価付けされたハシシやウイードのパックを選ぶだけで済むようになった。ワーナードが最高品質のハシシを仕入れることに気を配っていたので、ディーラーはハシシに詳しくなくてもただ商品の違いを説明できさえすればよくなった。カナビスのパックは種類ごとに大きなバッグに入れられていた。 ピーターは、特別仕立ての茶色い皮バッグにあらゆる種類と重さのパックを入れて売っていることで知られるようになった。 彼は、ハシシとグラス販売用に特別に作ったバッグを持っていた。バッグには仕切があり、いろいろなハシシやグラスのパックごとに分類して顧客の欲しがるものがすぐに出せるようになっていた。オランダ社会では、カナビス製品を他の商品と同じように扱うようにしたこの方法がコーヒーショップの黄金公式となっていったのだった。時たまディーラーは売切って空になったバッグを再充填するために短時間いなくなったりしたが、顧客はしばらく待って取引は続けられた。

●ヒッピーの哲学メロー・イエローは繁盛していったが、普通の商売人を違って彼らは商売が大きくなるのを好ましく思わず人の出入りを抑えるようになった。ヒッピーの哲学に全面的に従って、開店時間を朝8時から夜0時までに変えた。ワーナードと仲間のヒッピーたちは決して金だけのためには動かなかった。余った時間は第二のホビーのために費やした。ピンボールは余りにも機械的過ぎるのでテーブル・サッカーゲームの台を手に入れた。開店時間を短くしてから、ディーラーは顧客全員に対応した後、カウンターにハシシを少し置いて姿を消すようになった。再び現れるまで、新しい顧客はカウンターに残された他の客に混じって、飲み物を注文してハシシを皆で吸いながら15分ほど待たされた。 一休みして店が再び一杯になるとディーラーが姿を表し新しい顧客に対応することで一晩ごとに何回か「ハイライト」タイムが演出される具合になり、人の絶え間のない出入りがなくなった。このシステムのおかげで待たされた顧客たちの間にグループが生まれて見知らぬもの同士が交流し話題を共有するようになり、取引が終わると一斉に店を出ていった。 ワーナードたちはのんびりしたライフスタイルを続けることに関心があった。メロー・イエローをそんな雰囲気にしてお客さんたちと会話を楽しんだ。ハシシのディーリングは友達が自由に吸えるようにするためであって、お金のためではないと考えていた。しかし、このオータネイティブな精神はいよいよ人々の興味を引き、多額の金を扱わざるを得なくなり、自分たち信条に反するようになってしまった。 ハーマンには企画力があった。彼は1973年にすべてを入れ替えて、木製の椅子とテーブル、新鮮で白いインテリアでメロー・イエローをリニューアルした。このことで、壁カーペットと弱い照明で暗くきらびやかにした若者目当ての店とは全く違った雰囲気の店になった。 正面には黄色のサボマリンが飾られ、4つの丸窓から外を眺められるようになっていた。 大きなウインドウだと酔っぱらいの投石で壊されるので、もっぱらそれを防ぐためだった。 ピーターとマリアンがディーラーとなり、ワーナードとハーマンはカウンカーの奥で紅茶やコーヒーを担当した。

●マリファナの登場需要が増えるとともに、モロッコやレバノン、アフガニスタン、タイ(タイ・スティック)などの製品を提供したいという人が増えてきた。 ワーナードは「皇帝」とよばれている人物と取引を始めた。 「彼は大物で、われわれのことをとても気に入ってくれた。当時、この世界の中心人物として知られていた。」 取引はホフドロップスクエアの皇帝の家で行われた。ワーナードは皇帝がいかに秘密裏にビジネスをうまくやっているか多くのことを学んだ。「彼は常に誰もいないところで一人だけを相手に交渉していた。家には食堂に限らず寝室でさえ人がいたが、交渉しているところは他の人には絶対見せなかった。皇帝は供給側の人間と需要側の人間を直接会わせないようにしていた。とてもいいレッスンだった。」カナビスのメニューには、モロッコやアフガン、ネパール、レバノンのハシシとタイ・スティックがあり、タバコに混ぜて吸っていた。そのうち市場にはインドネシアやコンゴからマリファナがもたらされた。安くてタバコ抜きで吸えばグラム当たりの効力はより大きかった。

●すみません。時間です70年代初頭には、マリファナやグラスは主に有色人種のあいたで取引きされ吸われていたので、他のヒッピーたちはマリファナを扱わなかった。「グラスは黒人を惹きつけ、警察は彼らに惹きつけられる」 というのが理由だった。 しかしながらメローのヒッピーたちは周りのだれでもグラスを吸うのが好きなのを見て販売することにした。グラスは安く10グラムを詰め込んだパックがたった25ギルダーだった。この特価品は新しい顧客をたくさん惹きつけた。ほとんどがオランダのエスニック・マイノリティの人たちだった。店には座ってグラスを巻いて吸えるテーブルは4つしかなかった

ワーナードは次のように説明する。 「入れ替え制」 じゃなければならなかったわけではなく、皆んなに公平にしようとしたでけで、民族やグループの違うすべての人に受け入れられた。このことで特定のグループだけが目立つということがなくなった。」 ワーナードはとてもうまく機能したのに驚き 「メロー・イエローの魅力的で前向きで明るい雰囲気が保たれた。」

●ディール・マシンある時点から仕入れはワーナードだけが行う仕事になっていた。カナビスの取引はいぜん非合法で仕入れも不安定だった。良質のカナビスはすぐに売れてしまい、皮バッグに品質のよいものを満たしておくのに四苦八苦することもあった。ワーナードは良質のストックを確保するために、多量に仕入れてメロー・イエローの分だけではなく店の外でも売るようになった。彼は身元を明かさないように、友達を運搬人として雇って電話を使った販売を始めた。彼がストックを管理し、そこから運搬人はキロ単位で顧客にとどけるのだった。ハシシ商売はブームになり、かかり切りになって気が付いたらいつのまにか1日で100キロも売るようになっていた。 彼は直ちに自分の始めた「ディール・マシン」システムを止めた。仕事に「ブレーキをかけて」一晩中、友達とテーブル・サッカーに興じ、カナビスを吸う合間だけに制限した。

●くさいトイレワーナードたちはヒッピーだったが間抜けでもなかった。全部のストックを一度に発見され、しばらく閉店を命じられたりしないように注意をはらっていた。 2階には隠し部屋があった。以前キッチンだったところでハシシを切って重量を計ってパックにしていた。部屋には秘密の入り口があって、「臭うトイレ」の中に隠されていた。トイレは狭い廊下の先にあり、中には深い棚があって扉がついていた。棚の奥にも扉がついていて二重扉になっていた。トイレの壁の奥にある秘密の部屋の小さなテーブルの上には、ハシシをカットするためのナイフとパック用の袋が置かれていた。 警察の完全な証拠にならないように計量器は置かれていなかった。廊下に入るドアは侵入者(警察)を防ぎ、貴重品を隠すために重い鋼鉄製の棒で護られていた。 2階にはもう一つの秘密のドアがあり、ディーラーが建物を出ないで1階と行き来できるように階段が隠されていた。 メロー・イエローが開店して何年かして警察が捜索するようになった。しかしヒッピーたちに厳しかったわけではなく、最初の手入れは警察の好奇心からで何も押収されなかった。 1973年、デン・ウル内閣はハシシとマリファナの合法化を進めることを決めていたが実施は先送りされていた。他のヨーロッパ諸国との経済と政策関係のほうがソフト・ドラッグ政策というややこしい問題を調整することより重要だと考えられていた。 1978年、メロー・イエローは3回目には深刻な手入れを受けた。2回目のときは数人の警察官がきたが面倒は起こらなかったが、しかし6月3日、20人余りの警察が踏み込んできた。近所の苦情で、平服の係官が前もって様子を見にきていた。 「ソフト・ドラッグのようなものが売られ使われていたのか?」 と市議のピーター・ランコーストは市長ポーラックへの質問した。 「何人かのお客が集まるといつも女性(マリアン)が短時間だけ現れソフト・ドラッグを売っていた。その後で彼女はすぐに姿を消し、ほとんどのお客もそこを離れた。」とポーラックは答えた。 こんどは警察も2階まで上がってきた。 「捜査で建物に最上階に通ずる秘密の通路があることが分かった。供給元はその部屋で隠し通路を通して行われていた。」 この仕掛けは4年前に作られ完璧に機能を果たした。警察はカット・ルームを発見し秘密の隠し場所も見つけ、「801グラムのカナビスと82グラムのハシシ」を押収したが、キッチンだった場所の数キロは係官にも警察犬にも見つからなかった。警察は汚れたトイレにはあまり注意を払わなかった。犬はそれ以上にその臭いが耐えられなかったようだ。 ワーナードたちが後で確認したところ自分たちが置いたよりも500グラムも多く残っていて、その理由が分からなかった。この謎は分からないままだが、たぶん猛烈にストーンしたピッピーの一人が置いたまま忘れたのでは・・・ ●メローイエローの終わりは予告もなくあわただしくやってきたメローイエローは1978年の年末に火災にあい、オランダで初めてのハシシ・コーヒーショップの歴史は閉じた。 再建してふたたび店を開くかどうか迫られたが、ワーナードは「もうこれ以上やる気が起きない」といって、彼自身も燃え尽きてしまった。

|